AppSheetを使えば、かんたんにアプリを作れる! そう聞いて、イベントで行われたハンズオン(体験学習)に参加してみました。プログラミング未経験、Googleのサービスは日常的に使っているものの、正直「AppSheetって何……?」状態の私。果たして、無事にアプリを完成させられるのでしょうか。

※本記事は、2025年9月に開催された「ノンプログラマーズ・テックキャンプ2025」(主催:ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会、以下ノンプロ研)の内容から構成しています。

「そもそもAppSheetとは何か」基礎から学ぶ

東京都中央区にある、サイボウズ社のオフィスで行われた今回のイベント。おしゃれな雰囲気に溢れた部屋がいくつかあるうちの1つで、ハンズオンが開催されました。入室すると、人がたくさん! 講師の久野さんと、ノンプロ研メンバーからTA(ティーチングアシスタント)の2人、そして参加者が30〜40名ほどとずいぶん賑わっています。

AppSheetとは、GoogleアカウントとWebブラウザさえあれば、誰でも無料で使えるノーコードアプリ開発環境のことです。Google スプレッドシート(以下、スプレッドシート)で管理しているデータなら何でもアプリ化できるんだとか。ソフトウェアのインストールや課金は必要なく、いつでもどこでも、業務にすぐ使えるアプリを簡単につくれるのが特徴です。

アプリ開発というと、プロのプログラマーがPythonなどを駆使するイメージがありました。GoogleアカウントとWebブラウザなら私も持っているので、だいぶハードルが下がります! ハンズオンの冒頭で、AppSheetとは何か? という基礎の基礎から説明してもらえてだいぶ安心しました。

そして、今回つくるのは「名刺管理アプリ」です。取引先などから日常的に受け取る名刺ですが、かさばって整理できなくなってしまうことも多々。それらをクラウド管理するアプリをつくるという、超実践的なテーマにも惹かれました。

冒頭に久野さんより、AppSheetで開発することのメリットについて説明がありました。

「無料でつくれるだけでなく、自分にとって必要な機能だけを開発できるので、シンプルで使いやすいアプリになります。デスクトップ・モバイルの両方に対応できるのもメリットです。センシティブな個人情報が詰まった名刺を、安全に管理しながら検索性を上げられるといういいことづくめです」

ハンズオンのゴールは「AppSheet、意外と私でもできるかも! と気づく」「面白そうなので学習を始めてみようかなと思う」の2つ。アプリを完成させた先に「もっと学んでみたい、いろんなものをつくってみたい!」と思えたら、世界が少し変わりそうな気がしました。

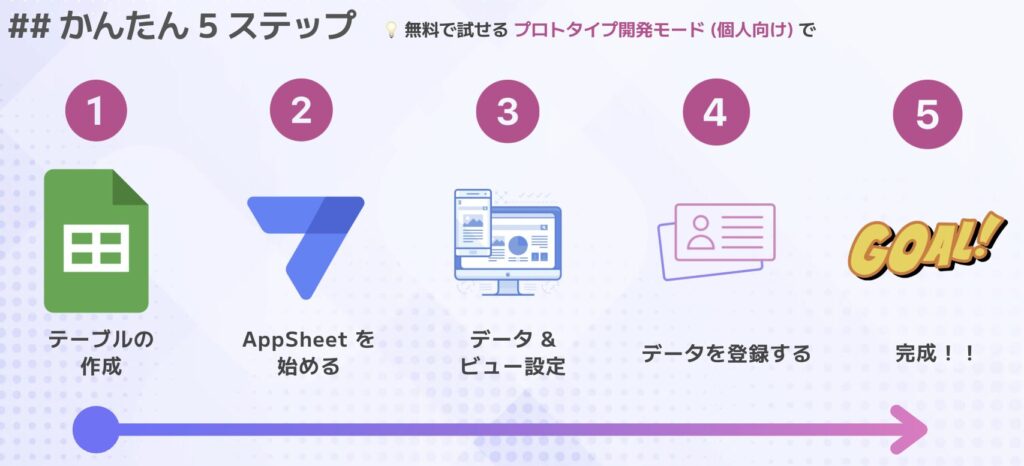

まずは5ステップで、アプリ作成の全体を把握

ここから、今日の目玉・ハンズオンへ。全体は5ステップで構成されています。

まず1つ目は「テーブルの作成」です。さっそく「テーブル」という聞き慣れない単語が登場しますが、これはAppSheetに参照させるデータのこと。「テーブル作成にはスプレッドシートを使います。その中身や作業環境について、現時点で詳しく理解していなくてもOK。テーブルをつくるということだけ把握しましょう」(久野さん)とのことで安心します。

複数のテーブルを集めたものを「データベース」といい、それをアプリの形で綺麗にデザインし表示させるのがAppSheetです。データベースはGoogleクラウド上にあるので、とくに意識する必要がないとのことでこちらも安心。

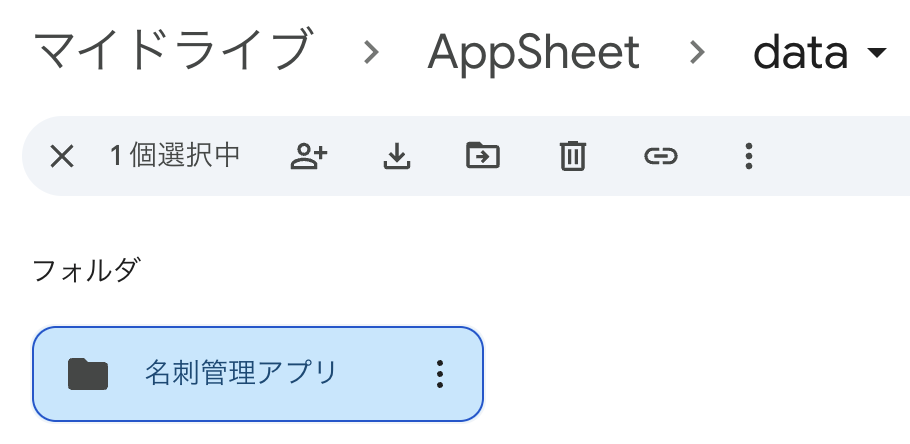

ではさっそく「テーブルの作成」へ。マイドライブ上に作業用フォルダをつくり、その中にスプレッドシート「名刺管理アプリ_テーブル」をつくります。シート名は「名刺」に設定。このシートが、テーブルになります!

ここで久野さんから「最初のステップは、『スプレッドシートの中にどんな項目が必要になるか?』をイメージすることです」とのこと。つまり、自分がつくりたいアプリにどんな情報が必要か、その元となるデータをどう整理していくか考える必要があります。具体的な作業を始める前に、まずは最終的なアウトプットを想像するということですね。

まずは、行を特定させるためにA列に「ID」を入れます。そしてB列以降に「会社名」「公式サイト」「住所」「名前」「肩書き」などのサンプルデータを入れていきます。このデータが「レコード」と呼ばれるもの。項目を自由にカスタマイズできるので、職種の特性や職場の業務フローに合わせることができ、業務用アプリにぴったりだと思いました。

なお、スプレッドシートに2シート目以降を追加することもできます。「例えば『従業員』シートを追加して、誰が何枚の名刺をもらったか、自分がもらった名刺はどれか、などをチームで管理することもできます。こうして簡単に機能拡張でき、より本格的なアプリに仕上げられるのもAppSheetの特徴です」(久野さん)

また、アプリが完成した後は、スプレッドシートにデータを入れるとアプリ上にも反映され、逆にアプリ上でデータを記入すると、自動でスプレッドシートに反映されるそう。すごい……!

AppSheetにログイン。プレビューを見ながら作業できるのが便利!

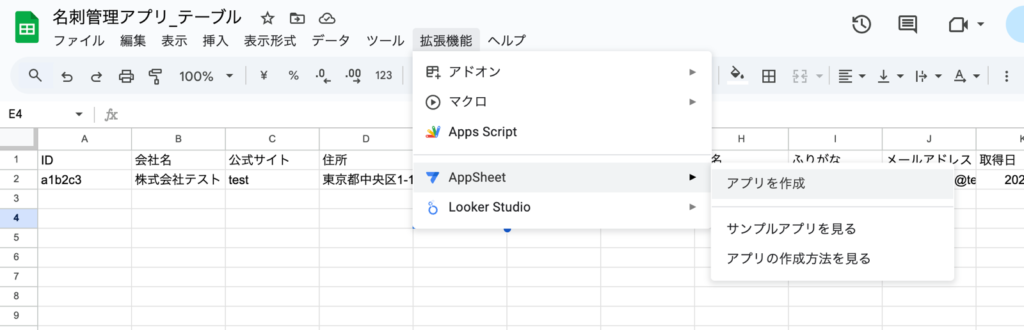

次はいよいよ、AppSheetにログイン。スプレッドシートの上部にあるメニューバー「拡張機能」から「アプリを作成」と進むと、そのままAppSheetのログインページに進めます。何年もスプレッドシートに触れてきたのに、知らなかった。

「AppSheetは基本的に英語です。日本語対応はまだこれからですが、直感的な操作でアプリをつくれるのがすばらしいところです」(久野さん)

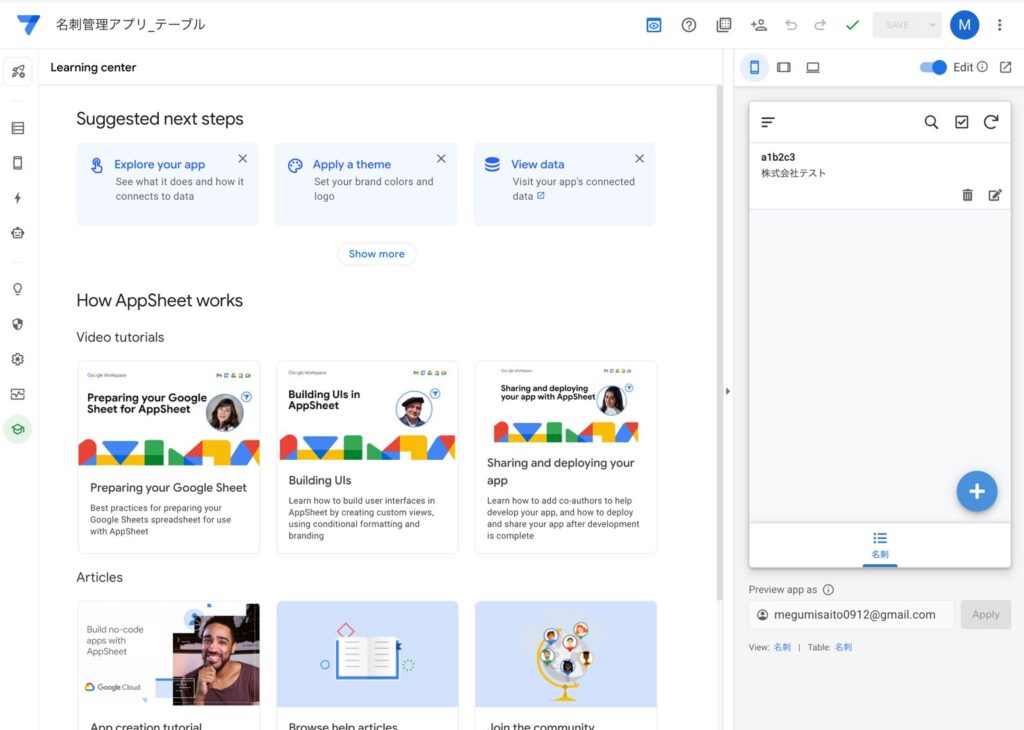

画面左端には「ナビゲーションバー」があり、アプリ内の機能を選ぶことができます。中央にはその詳細が、右端にはプレビュー画面が表示されています。プレビューを見ながら機能や表示を調整できるのはすごくわかりやすくて、便利だと思いました。

「データ&ビュー設定」で、どんどん見た目が変わっていく

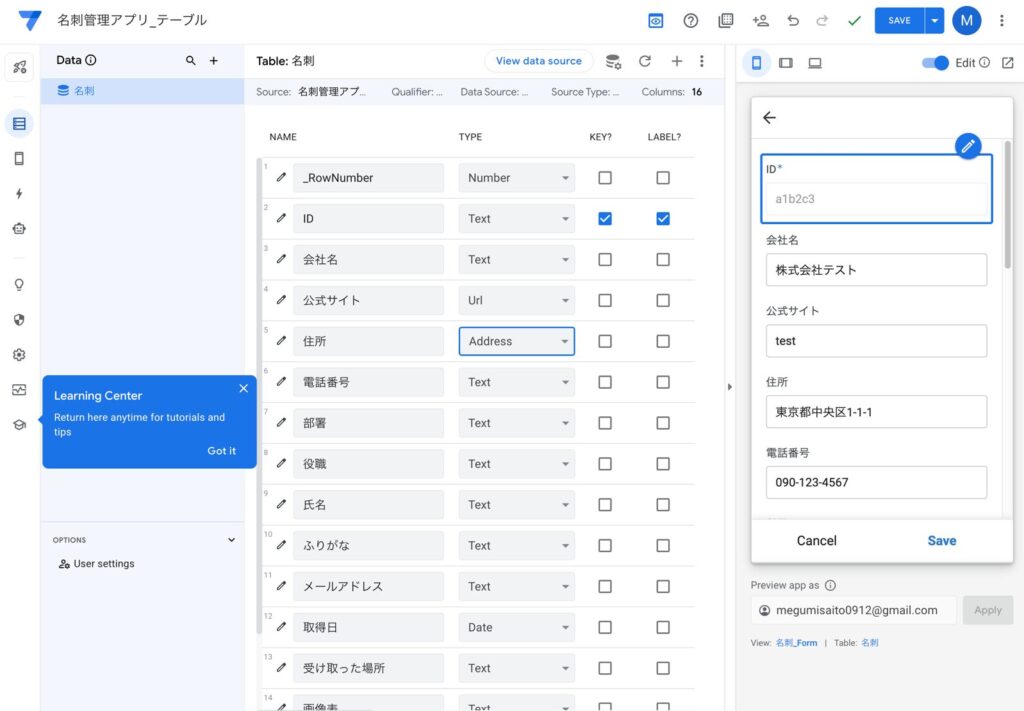

次は「データ&ビュー設定」。AppSheetに、データの種類を教えることで、見た目を整えていきます。左端の「データ」から作業すると、1画面で設定することができます。

「『NAME』がスプレッドシートの列に入れたデータ、『TYPE』はデータの種類のことです。AppSheetの判断で、データごとに型が設定されていますが、こちらの意図通りになっていないこともあります。その場合は手動で修正します。

データごとに、適した『TYPE』があります。例えば公式サイトなら『URL』、住所なら『Address』、電話番号は『Number』がぴったりです。名刺の画像は『Image』を選ぶとPCやスマホのフォルダからアップロードできます。メモは『Longtext』を選ぶと、適宜改行を入れて、読みやすい状態で入力できるようになります」(久野さん)

「名刺を受け取った場所」のTYPEは、「Enum」を選び、プルダウン方式にしたのがポイントだと思いました。ありえそうな選択肢をあらかじめ仕込んでおくことで、人によってバラバラな値が入力されたりヒューマンエラーが出たりしてしまう事態を防げます。いずれデータを分析するときにも、入力値がある程度統一されているとスムーズでしょう。

なお、名刺の取得日は「Date」に設定しました。すると、自動でカレンダーマークが出てきてびっくり。こうして、アプリのユーザーから見える画面、いわゆるUIをブラッシュアップしていけるんですね。

なお、AppSheetは自動セーブではないので、こまめに手動でセーブしておく必要があるようです。

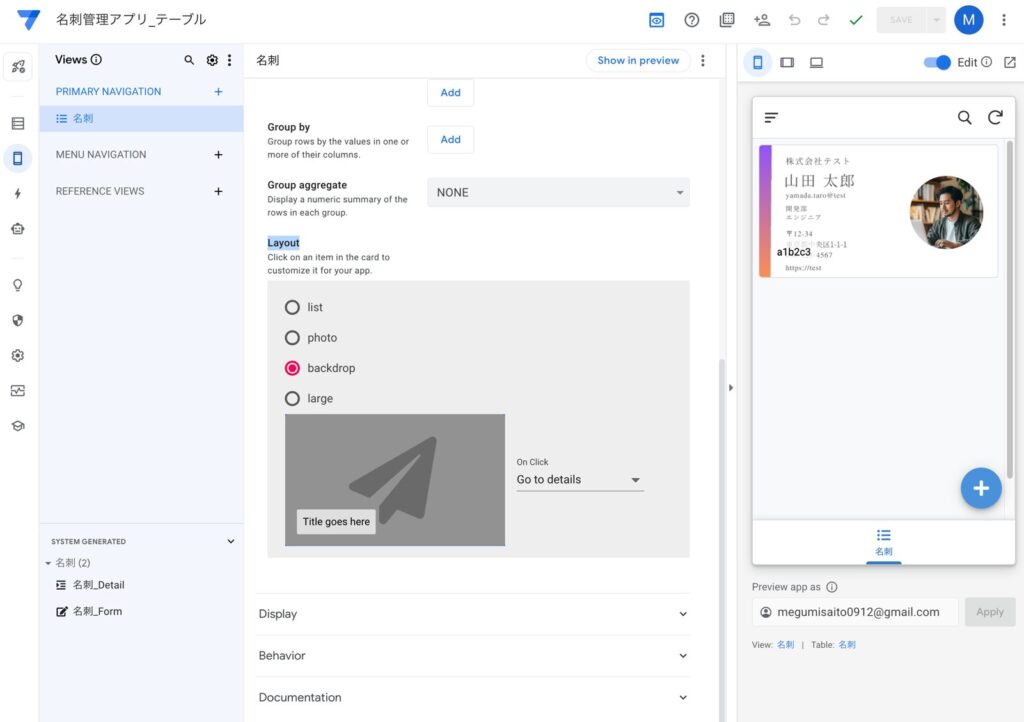

最後のステップは「データを登録」。名刺の写真を表裏それぞれ登録すれば、いよいよ出来上がりが見えてきます。「Layout」欄で「backdrop」を選ぶと、画面右側にプレビューが表示されました。よし、かっこよく仕上げられているみたい!

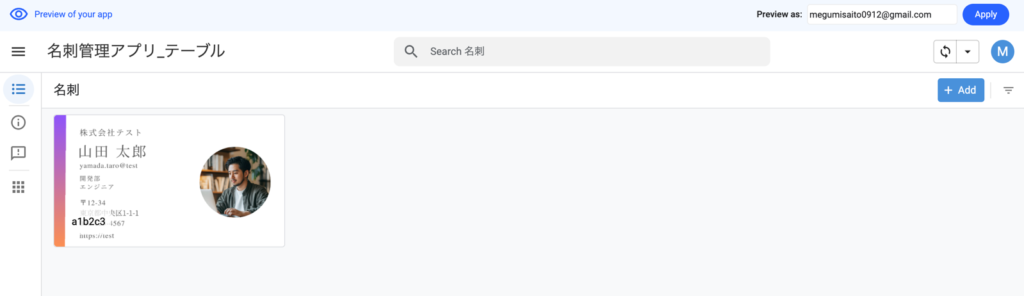

PCのプレビュー画面を見てみると、ばっちりアプリが仕上がっていました! さらに「Share」ボタンからブラウザリンクを発行できるので、これからは複数のメンバーで同じ画面を見ながらデータを入力していくことができます。非公開状態のアプリなら10人まで無料で使えるそうなので、小規模なチームや部署なら事足りるかもしれません。

慣れてくれば、AppSheetの画面上から同じようなアプリをつくることもできるそうです。ただ、私のような初心者はスプレッドシートに入力していったほうがわかりやすいし、どのデータがどうアプリに反映されていくのか、構造を理解しやすいと思いました。

調べてみると、AppSheetの公式ページには「App templates」(テンプレート)が公開されていました。これを使えば、よりデザイン性が豊かで、使いやすいUIを搭載したアプリにできそうです。

また、AppSheetには「AIタスク」という機能が搭載されています。有料アカウントを持っていれば、Geminiを組み込んで機能拡張ができるとのこと。例えば、画像をアップロードすればそこから文字を抽出して入力してくれるなど、すごく便利になりそうです。

無事にゴールできた達成感と「この経験をどう生かすか?」という課題

マイドライブに専用フォルダをつくるところから、手取り足取り教えてもらえた今回のハンズオン。名刺管理アプリという実用的なものをつくれて大満足でした。そして、90分ほどの講義の中で、いろんな驚きがありました。

例えば「慣れ親しんだスプレッドシートから、アプリ開発ができるのか!」ということ。日々使っているスプレッドシートと「アプリ開発」が、実はかなり近い距離にあるのだと知りました。アプリをつくるなんて難しくて到底できないと思っていたけど、いざやってみるとその距離の近さに驚かされます。

もう1つは「英単語がたくさん出てきてとっつきにくいイメージがあったけど、意外とスムーズにできた」ことです。プログラミングは英語がわんさか出てくる印象でしたが、AppSheetは、簡単な英単語がわかれば問題なく操作できるとわかって安心。「一度さわってみる」ことの大事さをつくづく感じました。

そして今日いちばん印象強かったのは「この経験をどう生かすかが大事」ということ。今日は「名刺管理アプリをつくる」というお題が与えられましたが、AppSheetをいじって自分のものにするためには、日常業務や普段の生活にどう活かせるか、何に活かすのがいちばんいいか、それによってどんなメリットが得られるのか、じっくり考えるのが肝だと思いました。

AppSheetの先輩たちはどんなツールをつくっているのか調べてみたところ、たくさんの事例が出てきました。私の仕事(ライター、編集者)でいえば、例えばスケジュールやタスクの管理、経費の管理などに使えそうです。プライベートなら、Google Mapに登録している「行きたいお店リスト」をジャンル別に並べたり、家族の思い出をアプリで管理することもできそうです。

今回のハンズオンのゴールは「AppSheet、意外と私でもできるかも! と気づく」「面白そうなので学習を始めてみようかなと思う」の2つでした。終わってみれば、2つとも難なくクリアできていてとてもスッキリ。「明日への一歩」を踏み出せたなと、清々しい気分で会場を後にしました。