IT活用で業務効率化しようとするも、組織の中にたった1人で孤軍奮闘を強いられているーー。そんな人が多いようです。「2人目の仲間」は、どうやったら見つけられるのでしょうか。仲間づくりに成功したaliceさん、azumiさん、hachiさんに話を聞きました。

※本記事は、2025年9月に開催された「ノンプログラマーズ・テックキャンプ2025」(主催:ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会、以下ノンプロ研)の内容から構成しています。

aliceさん 新入社員向けに「ショートカットキーの勉強会」を始めた3つの理由

私は、2020年1月にノンプロ研に入りました。朝6時から有志が集まり、Discordで「もくもく」作業する通称「朝もく会」に参加しています。

職場では、ショートカットキーの勉強会をやっています。当社には事務職が40人くらいいますが、参加者は12-13人くらい。始めたきっかけは、新入社員向けに、職場で仕事以外のことでつながれる場所をつくりたいと思ったことです。

数年前、私の課に新卒でメンバーが入りましたが、半年くらいで休職し、結果的に退職してしまったんです。その子のことをあまりフォローできなかったので、もっといい関わり方をしていきたいと考えて、勉強会に行き着きました。

勉強会を始めた理由をまとめると、3つです。1つ目は「つながり」。同じ部署以外の人と話すきっかけをつくって、半強制的に関わり合いを持ちたいと思いました。同じ部署の人同士だと仕事の話がメインになりがちなので、悩みを相談したりリフレッシュしたりするのが難しいこともあります。

2つ目は「安心」。いつも誰かが気にかけているという環境があれば、何かあっても安心できると思います。さりげないこともフォローし合えるように、みんなで見守る仕組みができたらいいと思いました。

3つ目は「成長」。ショートカットキーはやれば誰でもできるようになるし、すぐに結果が出るので、一歩ずつ成長している実感を持ちやすいと思いました。PC作業には必ず役立ちますし、仕事で行き詰まっているときでも取り組みやすいので、新卒向けの勉強会にちょうどいいと思いました。

いちばんのルールは「楽しむ気持ちを最優先にする」こと

基本的な進め方は、「5分間で○回ショートカットキーを使えたら次のステージへ」とハードルを設定して、各自が自分の進捗に合わせて練習するというものです。

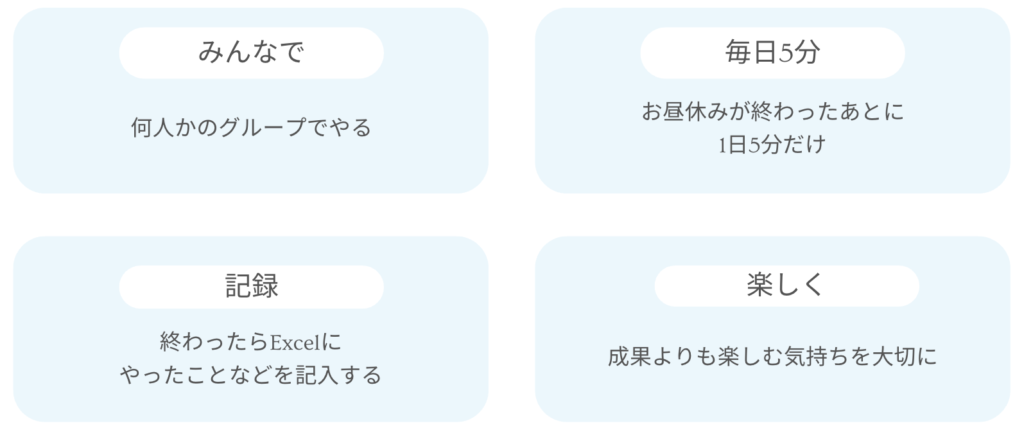

勉強会のルールは4つ。「4〜5人のグループを組む」「お昼休みの後、1日5分だけ」「終わったらMicrosoft Excelに感想や記録を記入する」「成果よりも、楽しむ気持ちを大切に」です。4〜5人のグループは、いちばん話がはずみやすいし、人数が多すぎず少なすぎず心地いいのでそう設定しました。基本的にはオフィスで、近いエリアに座っている人同士が組むイメージです。

Excelには、その日の成果や感想を書いたり、それに対して他のメンバーからのコメントを入れたりしました。Excel上で、メンバー同士のツッコミや軽い会話が生まれたこともあり、いいコミュニケーションになったなと思います。

でもいちばんは、楽しむ気持ちを最優先にすること。せっかくみんなで取り組むので、楽しくないと、楽しむことを優先しようと思いました。社内勉強会では、参加者が集まらず主催者がストレスを溜めてしまうこともよくありますよね。でも、やらない人にフォーカスするのではなく、参加してくれるメンバーをより好きになれるよう、「楽しさ」重視の会にしました。

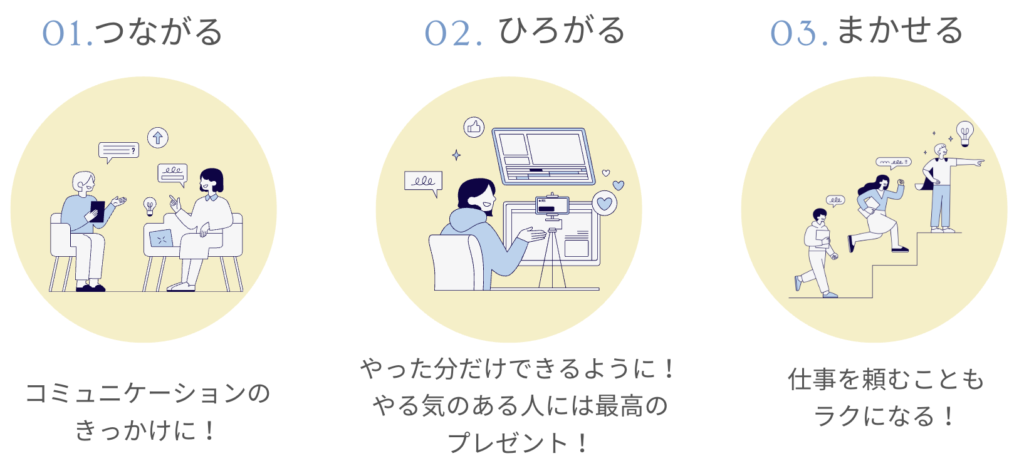

出た成果は「つながる、ひろがる、まかせる」

実際にやってみて、3つの成果が出ました。1つ目は「つながる」要素。狙い通り、メンバー同士がコミュニケーションを取るきっかけになりました。勉強会の場はもちろん、会社で顔を合わせたときに「昨日の練習会は面白かったね」と話せるようにもなったようです。

2つ目は「ひろがる」です。ショートカットキーは、練習すればそのぶんできるようになるので、やる気がある人にとっては最高のテーマです。中には、練習会でやった以上のことを自分でどんどん勉強して、先に進んでいく人もいました。スキルの広がりがすばらしいですよね。

3つ目は「まかせる」です。ショートカットキーを身につけてもらったことで、先輩から新入社員に仕事を頼みやすくなりました。以前は、何か仕事を頼まれた新入社員は、作業を正確にこなすだけで精一杯になっていることもよくありました。勉強会を通して基本的な操作を覚えてもらったことで、周りも楽になりました。

参加者は脱落してもOK、成果はすぐに出なくてもOK

社内勉強会に興味があっても「みんな参加してくれるかな……?」と不安に思いますよね。「職場で周りを巻き込もう」なんてハードルが高いと思います。でも、いざ誘ってみると、意外と基本的に喜んで受け取ってもらえます。実際に私は、参加者から「業務の中で、数式のコピーを使ってみました。作業が早く終わって感動!」「一緒にやってみたかった。誘ってくれてありがとう!」「挑戦する気持ちの大事さを教わりました」といった反応をもらいました。

私の場合は、参加者の口コミが自然に輪を広げていってくれたのと、他部署とつながりを持ちたい人は多くいたので、その切り口で誘うようにしていました。

勉強会を開くにあたって、コンテンツづくりが面倒という人もいると思います。実践的なショートカットワークや、遊んで覚えるショートカット練習本もあるので、参考にしてみてください。例えばコピー&ペーストのような簡単なものから、エクセルのシート移動など上級者向けのものまでいろいろあるので、難易度別にステージを設定することもできます。

私は、勉強会の参加者は脱落してもOKだし、すぐに成果を出せなくてもOKだと思っています。今すぐに目に見えてスキルアップできる人もいれば、5年後に響く人もいて、人それぞれだからです。脱落した数年後に「あのとき勉強したけどあまり覚えられなかったから、また挑戦したい」と言う人もいますし。「職場ではできなかったけど、家族と一緒に勉強しています」という人もいます。

きっと、みなさんの声がけを待っている人がいます。ぜひ一歩踏み出してもらえればと思います。

azumiさん ノンプロ研に入った、そのクリック1つで世界が変わった

私には2つの夢があります。1つ目は、ボタン1つで仕事を終わらせられるようになること。2つ目は、全社員がVLOOKUPをできるようになること。どちらも社会人1年目の頃から掲げている夢ですが、今はRPAとかAIが出てきたおかげで、実現に近づいてきました。

みなさん、会社の外に「仲間」はいますか? テックキャンプのようなイベントに参加している人は、その時点ですでに一歩踏み出していますね。

私は社内外でいろんなコミュニティに参加しています。原点は、2019年6月に入会したノンプロ研です。社内ではPowerPlatform活用コミュニティを主宰したり、Microsoft 365 Copilotコミュニティの事務局をしたりと活動しています。大企業なのでそれぞれどちらも数千人の参加者がいて、とにかく規模が大きいです。

私は入社1年目のころ、Excelを使う業務を多く担当する中で、先輩に教えてもらったVLOOKUP関数に衝撃を受けました。Excelの効率的な作業が全然わからなかった中、「もっと関数を勉強して、作業を楽にしたい!」と思って、とにかくExcel関連の本をたくさん読み漁って勉強しました。

当時は、社内に生成AIもTeamsもない時代です。書籍やネット記事から情報を得ていましたね。Excelと名がつく本を片っ端から読んでいるうちに仕事がサクサク進むようになり、どんどん楽しくなり、気づいたらExcelオタクになっていました(笑)。

それから、Excel関連の社会勉強会を開いたり業務効率化ツールを量産したりと、いろいろ活動するようになりました。ただ、本当に困った時に相談する相手も、Excelトークをできる相手も、社内にいませんでした。

ノンプロ研に入った、そのクリック1つで世界が変わった

ある日、Excelのマクロを書く言語、VBA(Visual Basic for Applications)について調べる中でタカハシさんのブログに行き着いて、ノンプログラマーがITスキルを学んで業務効率化する、スキルアップのためのコミュニティがあることを知りました。ノンプロ研に入ればExcel仲間ができると思って、入会を決めました。

この入会した瞬間のクリック1つで、私の世界がガラッと変わりました。いざノンプロ研に入ってみると、衝撃を受けることがたくさんあったんです。みんなすごく熱心に勉強していて、毎日コツコツスキルアップしています。私も自分はまあまあExcelができる方だと思っていましたが、上には上がいて、私には想像できないくらいレベルの高い人たちがいました。

それから、ノンプロ研では振り返りを含んだアウトプットが強く推奨されていて、みんなブログを書いたり人前で成果を発表したりしていて。それも衝撃的でしたね。ノンプロ研のメンバーは属性も年齢も幅広くていろんな人がいるし、学習のペースもそれぞれ。でも、スキルアップしたい、業務効率化したいというベクトルはみんな同じです。

仲間と出会って知った、2つのこと

ノンプロ研でたくさんの仲間と出会って、知ったことが2つあります。1つ目は「仲間がいるから続けられる」ということ。私はもともと孤独にExcelやVBAを勉強していましたが、一度社外に出てみたら、同じジャンルで頑張っている、励まし合える人がたくさんいました。ノンプロ研のみんなが私の頑張りを見ていてくれて、「すごいね」とか「応援してるよ!」と声をかけてくれるのが本当にうれしいです。三日坊主な私も、勉強を続けられています。

2つ目は「外に踏み出せば、世界が広がる」ことです。ノンプロ研では、普段会社では出会わないような属性、地域の人と出会えます。みんなバックグラウンドが違うので、それまで興味がなかったジャンルに触れられて、新しい学びがたくさんあります。プログラミングに限っても、Google Apps Script(GAS)やPython、RPA、データサイエンスなど、未知の領域をたくさん知ることができました。

会社の外でコミュニティを作ってみた

2023年に、Copilotが登場しました。それをみて、「ボタン一つで仕事を終わらす」に確実に近づいている現実にワクワクし、もっと勉強したいなと思いました。他社にも、孤独な推進担当がいます。AIはアップデートもめまぐるしくて、追いかけるのがとても大変なので、一緒に追いかける仲間が欲しいと思いました。それでCopilotのコミュニティを探したのですが全然見つからず、「ないならつくればいいじゃないか!」と思いつきました。

その道の有識者に勇気を持って相談しました。Xには、Microsoftに詳しい有識者がたくさんいます。当時面識もなかったMicrosoft MVP(Microsoftの製品やサービスに対して、豊富な知識と熱意を持っている人)にDMして、「Copilotのコミュニティをつくりたいのですが、一緒にやりませんか」と持ちかけてみたところ、なんと快諾をいただけました。

こうして、2024年6月から社外で主宰しているのが「なんでもCopilot」です。最初は2人ではじめたコミュニティでしたが、私たちの思いに共感してくれるメンバーがいて、運営が5人に増えました。先日1周年を迎え、参加者は1800人を超えました。イベントの中でCopilotの開発者とも会えて、世界がぐっと広がりました。

コミュニティの運営でいちばん大事なのは「軸=思い」

コミュニティの運営で大事なのは、運営手順の「型」と、コンセプトとターゲットの「軸」を決めておくことです。これがあると、めちゃくちゃ楽にできます。私がコミュニティを立ち上げるときは、ノンプロ研を大いに参考にしました。

1つ忘れちゃいけないのは、コミュニティは自分のためにやったほうがいいということです。参加者が多く集まってくると「みんなを満足させなくちゃ!」と思いがちですが、それでは運営が疲弊してしまうので。

また、運営メンバーがそのテーマについていちばん詳しい必要もありません。有識者は参加者の中にゴロゴロいて、どんどん知識やノウハウを共有してくれます。運営に大事なのは「軸=思い」を大切にすること。そうすると、周りに人が増えていきます。

コミュニティをやるといっても、1人で頑張る必要はありません。AI時代こそ人のつながりが大事ですから。AIが普及して、みんなたくさんの知識を持てるようになりましたが、いざ行動するのは人です。人と人とのつながりや出会いによって、知らなかった世界を知れたり、新しいことを始めるときの道筋になったりします。

たくさんのコミュニティがイベントを開いているので、みなさんもぜひ、興味があるものに参加してみてください。

hachiさん たった1年で激変!?内向的な私に勇気をくれた「ペルソナ」とは何か?

私は中小企業で事務を担当しています。VBA歴10年、Pythonは基礎を習得したところ。ほかにはイラストレーターを学習中です。2024年8月ノンプロ研に入会しました。ノンプロ研ではVBAやPythonなどの講座を受けていて、最近はGoogle AppSheetやPower Query(パワークエリ)にもチャレンジしました。それから、部活にもたくさん参加しています。

2025年からは「はじめてのコミュニティ活用講座」で講師を担当したり、オフラインイベントでパネルトークに登壇したりと、活動の幅が広がってきました。また、ノンプロ研タカハシさんのVoicyチャンネル「『働く』の価値を上げるスキルアップラジオ」の企画で、「ノンプロキャンプ2025準備室」のパーソナリティもやらせてもらいました。

ノンプロ研以外では、2024年10月から、地元のオフラインコミュニティ「チャレンジ塾」にも参加しています。自分でも、コミュニティの面白さにどっぷりはまって、いろいろ活動するようになったなと思います。

そもそも「ペルソナ」って何?

こう見えて私はもともと、典型的な内向的思考です。人見知りでたくさん人が集まる場所は得意じゃないし、1人が好きだし、心配性だし、プレゼンは大の苦手。学生時代はプレゼンから逃げ続け(笑)、社会人になってからもずっとコンプレックスでした。

これをなんとか改善したいと思って、ノンプロ研で、講座の最後に行われるライトニングトーク(LT:短い時間で行うプレゼンのこと)にたくさん参加するようになりました。内向的な自分を、少しでも変えられるんじゃないかと思ったんです。

そこで考えてみたいのが、今日の本題「ペルソナ」です。一般的には心理学やマーケティング用語として知られている言葉ですが、そういう小難しいことではありません。私のようなゲーマーにとって、ペルソナといえばアトラスの「ペルソナ」シリーズ(笑)。作中で、「ペルソナ=困難に立ち向かうときに外側に現れ出る心を覆う仮面・もう1人の自分」と定義されています。

目を背けていた「本音の自分自身」と向き合って、それを認めることができると、その人格(ペルソナ)が大きな力になるといわれています。

私に勇気をくれた「ペルソナ=hachi」の存在

内向的な性格がコンプレックスだった私に、勇気をくれたペルソナ。それが「hachi」でした。ノンプロ研に入会してから、内向的な自分を変えるために、hachiとしての自分を奮い立たせて活動を頑張ってきました。「じゃあ、本当の自分はどうなの?」「偽っているんじゃないの?」と思う方もいると思います。

ノンプロ研では、hachiとして頑張っていると、周りのみんなが認めて褒めてくれます。さらにはその奥にいる、本当の自分のこともちゃんと見てくれて、「素敵だね」と言ってもらえます。

ノンプロ研のSlackには「#あなたの強みを教えてくれるチャンネル」があります。変わっていない部分もたくさん褒めてもらえる。自分ではダメだと思っていた部分、変えていなかった部分も褒めてもらえると、それも私らしさかなと思えるようになりました。そうやっているうちに自分と向き合えて、どんどん前に進めるようになったんです。

私は今、FAXが飛び交う超アナログな企業で、1人で業務改善やデジタル推進に奮闘しています。まだまだやらなきゃいけないこと、できることがたくさんあって、孤独に奮闘する立場です。内向的な性格は変わらないし、社内の業務改善では壁にぶつかることばかりです。でもノンプロ研の仲間に支えられているから、心が折れてもまた頑張れています。テックキャンプからも学びを持ち帰って、社内学習コミュニティをつくりたいです!

いろんなバックグラウンドを持った人たちの中にいると、自然と仲間が増える

「仲間を見つける」というと、自分から手を伸ばしてみんなを捕まえにいかないといけないように感じるかもしれません。でも、いろんなバックグラウンドをもつたくさんの人の環境に自分を置いてあげれば、自然と仲間はできます。

私も、ノンプロ研でニコニコしながら自分の好きなこと、得意なことをやっているだけで、他の方から「これ一緒にやらない?」「あれやってみようよ!」と声をかけてもらえるようになりました。みなさんもそういう場に出向いて、自信を持って、どんどん仲間を見つけてもらえたらと思います。