近年、学び直し(リスキリング)が話題です。仲間と一緒に学んでスキルを身につけたいと思っても、何からやっていいかわからないという人が多いよう。安心して学べるコミュニティをつくるには、何をしたらいいのでしょうか。2017年から学習コミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」(ノンプロ研)の主宰をつとめてきたタカハシノリアキが、その経験をもとに解説します。

ITは、学ばないと使えるようにならない

僕がつねづね思っているのは、日本のビジネスパーソンにもっとITを活用してもらいたいということです。ITの専門でない人も、少し学んだりスキルを身につけたりすれば、ぐっと生産性が上がります。とくに最近は生成AIがどんどん普及していて、誰でも簡単に使えるようになりました。

IT技術は波のように、全世代に同時にやってきます。だから、大人になってから学んで、適宜アップデートする必要があります。学校で教わらなかった世代はなおさら、意識してITを学ばないと使えるようになりません。

でも、日本の大人はあまり学ばないということがよく知られています。パーソル総合研究所の調査(※1)によると、勤務先以外での自己研鑽について、全体の52.6%が「とくに何も行っていない」と回答しています。日本に次いで低いのは「オーストラリア」(28.6%)「スウェーデン」(28.1%)「イギリス」(24.1%)ですが、日本の意欲の低さが際立ちます。

一般社団法人ノンプログラマー協会 代表理事。コミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」主宰。

さらに、日本企業が人に投資しないこともよく指摘されます。経済産業省によると(※2)、日本の人材投資はGDP比で0.1%程度です。この数値は時代を追うごとに下がっており、アメリカやイギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど他国と比べても非常に低いです。

※1出所:パーソル総合研究所「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」

※2出所:「経済産業省の取組 令和4年9月」

日本人は学びに対するバイアスが強く、年齢が高いほど学ばない傾向

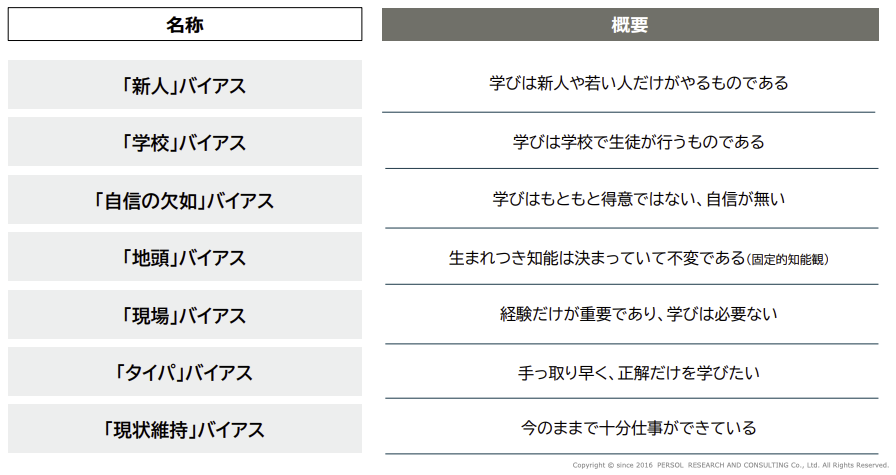

日本人が学ばない、組織も人に投資しないのはなぜでしょうか。いろいろな理由がありますが、パーソル総合研究所の調査結果(※3)は、主に7つの「バイアス」が学びを邪魔していると指摘しています。例えば「新人バイアス」が強いと、学びは新入社員や若手がするものだと考えてしまい、中堅やベテラン、経営者は学ばなくなります。

学習と年代には相関があるといわれています。年代が上がるほど学習時間も学習意欲も下がり、学習をしなくなります。これを一般的な日本型階層組織に当てはめると、「役職が高いほど年齢が高い+年齢が高いほど学ばない=役職が高いほど学ばない」という傾向が読み取れます。こうして、組織のトップ層にITに詳しい人が少なくなっているんですね。ほかにも、「生まれつき知能は決まっている」という「地頭バイアス」を持っている人も多いでしょう。

また、学びを組織でシェアする割合も低いです。相手によりますが、同調査(※3)では、5〜6割が同僚や上司、そのほか社内関係者にシェアしないと回答しています。なぜシェアしないのか。その理由はさまざまですが、いろいろなネガティブなことが予期されるからです。

例えば、自分が学んでいることに対して興味を持ってもらえないだろうと思う「無関心予期」、学んでいると暇人だと思われそうだという「暇人予期」、転職や異動を考えていると思われそうだ、仕事の時間を優先すべきと思われそうだという「裏切り者予期」などがあります。

僕が約8年にわたってコミュニティを主宰してきた中で強く感じているのが、つながりによる「感染」の力です。人の影響力は「3次の隔たり」、つまり「友人の友人の友人」にまで及ぶといわれます(出所:「つながり 社会的ネットワークの驚くべき力」講談社)。これは幸福や健康などポジティブなものだけでなく、社会観念や、学ばない態度なども感染します。学ばない人が多い組織だと、全体的に学ばない意識が浸透してしまうわけです。

まとめると、今日本の組織で起こっている現象は「約5割が、そもそも学んでいない。年齢が高いほど学ばない。学んでいる人の過半数が周りにシェアしない、いわゆる“コソ勉”。こうした学びに対する無関心が、組織全体に感染している」という状態です。

「暗黙知を学べる」実践コミュニティのメリット

個人は学ばないし、組織が人に投資することも少ない。ではどうすればいいでしょうか。その答えの1つが、「実践コミュニティ」をつくることです。

あるテーマに関する関心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、持続的な相互交流を通じて深めていく。そういう集団のことを「実践コミュニティ」と呼びます。こう説明すると堅く聞こえますが、サークルやクラブ、業界の勉強会、社会人大学なども実践コミュニティに含まれます。実は結構身近なもので、例えばノンプロ研もこの1つです。学びに特化した空間をつくれば、みんな自然と学べるようになります。

実践コミュニティのポイントは3つあります。1つは、学びに集中できることです。その空間では学ぶことが最優先になるので、ほかの要素に邪魔されることが少なくなります。2つ目は、小さく素早くスタートできること。やる気がある人だけ数人を集めれば開始でき、ハードルが低いです。そして3つ目は、既存の組織構造や仕組み、ルール、慣習の影響を受けずにつくれることです。組織の論理とは違うロジックで動けるのは大きいですね。

コミュニティに入って学ぶのと、1人で学ぶのとでは何が違うでしょうか。それは「暗黙知を学べる」ことだと思います。知識には「形式知」と「暗黙知」の2種類がありますね。形式知はテキストや数値でまとめられる静的なもので、他人も簡単に真似できます。一方で暗黙知は感覚や勘、コツといったもので、動的かつ無意識的なものです。これを言語化したり他人が真似したりするのは困難ですよね。ITスキルも具体的な経験から身に付くケースが多いので、暗黙知がたくさん含まれているんです。

コミュニティに入って仲間と一緒に活動すると、形式知を学びながら、「こういうときはこのやり方が合う」「そのケースはこうするのがコツ」といった暗黙知も得られます。こうして学びへのモチベーションがどんどん高まり、その意欲がほかのメンバーにも感染していきます。

実践コミュニティの原則は「3つの要素×3つのフェーズ」で整理できる

いざ実践コミュニティをつくろうとすると、いろんな問題が出てきてうまくいかないことも多いです。よく聞かれるのは、「何から始めていいかわからない」「参加者が集まらない」「言い出しっぺだけが奮闘し、だんだん消耗していく」といった声です。

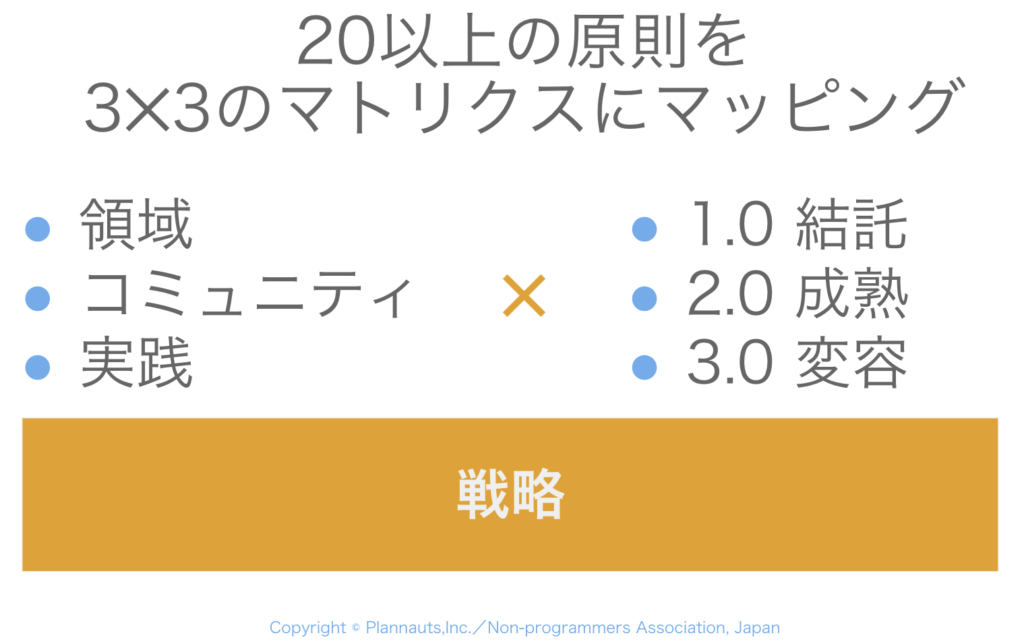

僕自身、これまで8年ほどノンプロ研を主宰してきた経験から、実践コミュニティの育成には20以上の原則があると考えています。これらをグルーピングしてまとめ、源流となるコミュニティ育成の戦略を提示したい。そう考えて、20以上ある原則を「3つの構成要素×コミュニティの3段階」のマトリクスでマッピングしました。

実践コミュニティには、「領域、コミュニティ、実践」の3要素があります。メンバーに共通した課題や問題(=領域)をベースに、人の集まり(=コミュニティ)をつくり、活動して知識を生み出していく(=実践)。これに、コミュニティの進化度合いを表す3段階「結託(コミュニティが生まれる)、成熟(メンバー自身が主体的に場をつくれるようになる)、変容(コミュニティ内でいろんな事象が起きていく)」を掛け合わせると整理できると考えました。

コミュニティには進化の段階があり、各段階ごとにやるべきことや考えるべきことがあると思うんです。

お金ではなく「想い」がコミュニティを動かす

コミュニティ全体を仕切る人のことを「コミュニティコーディネーター」といいます。コミュニティコーディネーターにはいろんなスキルが求められますが、僕の経験上、いちばん大事なのは「想い」です。

コミュニティはフラットな組織なので、リーダーの権威や権力を振りかざすことはできません。またお金が儲かるわけではないので、お金を報酬として払ってメンバーを動かすわけにもいきません。結局「想い」が場をつくり、人を動かしていくわけです。逆にこの点がうまく機能すれば、自然にコミュニティコーディネーターとしてのスキルや能力は上がっていくし、ほかのメンバーが助けてくれるようにもなります。

コミュニティは、お金を中心とした市場原理からかなり遠い存在なので、コミュニティの中でものごとを回していくにはお金以外の動機づけが必要になります。このことをうまく表現しているのが「ソース原理」という概念です。「ソース」とは、アイデアを実現するためにリスクを取ってその一歩を踏み出した、たった1人の個人のこと。その人を中心にどうやって物事を動かし、ビジョンを実現していくか。そのプロセスを捉える原理をソース原理といいます。

8年間ノンプロ研を運営してみて、僕の中にもノンプロ研にも、いろいろなノウハウが生まれました。実践コミュニティの理論とソース原理に僕のノウハウを加えて、7月からノンプロ研で「学びのコミュニティづくり講座」を開講します。自分の半径5mに、熱量を持って自律的に学ぶコミュニティをつくり、運営していただくのがゴールです。どうぞお楽しみに!