「キャリアアップ」「人生逆転」と聞くと、なんだか大掛かりに感じます。でも実は、日常の中で小さなスキルを身につけることから、キャリアそして人生が変わっていきます。具体的にどんなスキルがどう効くのか、実際に体現している3人に聞きました。

※本記事は、2025年9月に開催された「ノンプログラマーズ・テックキャンプ2025」(主催:ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会、以下ノンプロ研)の内容から構成しています。

フナさん 60人分の面倒な集計仕事がきっかけ。小さなスキルで人生は楽しくなる!

僕は今、53歳です。中堅専門商社の保守部門で、事務を担当しています。2013年、前職が倒産しました。ガラケーのキーパッド(ボタン)の国内シェア約7割を占めていた会社ですが、iPhoneが登場したことで市場がガラッと変わったんです。

40歳を過ぎて転職活動することになり、今の会社に採用されました。転職から1年経ち、新しい環境にも順調に慣れた頃、息子が生まれました。うれしくて、一晩中まったく眠れなかったことをよく覚えています。

産後、慣れない育児で妻が体調不良になってしまったので、僕が全力でフォローしようと、数カ月育休を取りました。当時はまだ男性育休が一般的ではなかったので、職場からの冷たい視線をびしびしと感じました。

独学でプログラミングを学ぼうとするも、難しさを知る

育休から復帰すると、とても面倒な集計作業を担当することになりました。部署のメンバー60人分のMicrosoft Excel集計をするという業務で、長年使われていた集計用のフォーマットを渡されました。ただ、もっと便利で使い勝手のいいものに変えたくて、フォーマット変更を打診しました。自分で作れると思ったんですよね。

しかし、周りからすごく反発されました。既存のフォーマットはマクロに詳しい先輩がつくったものだったそうで、「フナさんは、プログラミングできないんでしょ?」とまで言われました。僕もフォーマットを変えたい一心で、つい「できるよ。そんなの簡単だろ!」と言ってしまい(笑)。そこからプログラミングの勉強を始めました。

当時の僕は、VBA(Visual Basic for Applications)の基礎も知らない状態です。60個あるExcelのBookを1つのデータにまとめようとしたら、Excelを1つずつ順に開いてマクロで司令を出し、作業する必要があります。気が遠くなってしまいますよね。

とりあえずたくさんの「楽してVBA」「マクロの基本」系の本を読んでどうにかしようとしましたが、どうにもならず……。当時の僕は45歳。独学でプログラミングを学ぶのはハードルが高いと思い知りました。この頃買った本は全部捨ててしまいました。

焦る気持ちでいろいろ探したところ、ある1冊の本に出会いました。書店で平積みされていた『たった1秒で仕事が片づくExcel自動化の教科書』です。私が実現したいこととそっくり似た事例が書かれていました。まずプログラミングの基礎を理解してから自分でコードを書いていくという発想にも惹かれ、この本をベースに学習を進めていきました。

1人「VBA仲間」ができたことで、日常業務にプログラミングが浸透

一度基礎を理解すると、それからは順調にツールをつくれるようになり、効率化も進みました。ただ、何かバグが起きてツールが動かなくなると、そのたびに周りから修理やメンテナンスを頼まれるようになりました。ときには、全然仕事が進まなくなることも……。ノンプログラマーも含む複数人が毎日使うツールですから、どう使われるのか、どんなバグが起きるのか、前もって想定するのは難しかったです。

そんなある日、当社に、VBAに詳しい方が1人入社することになりました。僕にとっては、まさに幸運の女神。プログラミングについて共通の話ができるし、スキルも共有できます。そうすれば、僕が周りの人にVBAを教える余裕も生まれます。仲間が増えるってこんなにすばらしいことかと感じましたね。

それからは、VBAを使うのが日常業務の当たり前になっていきました。例の、60人分のExcel集計もアプリ化に成功し、とても楽になりました。

僕は性格的に、やると決めたらやるタイプ。平日は通勤時間に参考書を読んだり、VBAについて情報収集したりしていました。土日も、家族の協力を得て勉強時間を取っていました。

ここまで本気になれた理由としては「環境」の要素がとても大きかったと感じます。僕はもともと「集計用フォーマットが使いにくい」「男性育休を取って、周りから白い目で見られた」といった経験に対してネガティブな感情がありました。それらを怒りで終わらせずに改善しようと思えたことが、自分自身のモチベーションになったと思います。ときには周りに助けを求めながら、ポジティブな力に変換していきました。

「考え、決断し、動く」スキルで人生が楽しくなる

ノンプロ研の存在はコロナ禍の前から知っていましたが、コミュニティがどんな場所なのかわからず、様子見状態でした。でも、社内に仲間ができたことをきっかけに「新しいことをもっと知りたい」「社内では出会えない人たちと出会い、一緒に学びたい」と考えが変わり、2023年2月に意を決して入会しました。

ノンプロ研は、僕にとっては初めてのコミュニティです。もう1人で学習しなくていいということに、とてもワクワクしました。

2024年には、VBA講座の講師を勤めるよう依頼され、悩みましたが挑戦しました。僕は、それほど深くVBAを知っているわけではないし、僕より詳しい人もいます。でも、僕なりに基礎をわかりやすく伝えられればいいのだと思いました。よく「教えることは二度学ぶこと」といいますが、本当にその通り。挑戦してよかったです。

僕にとっての「小さなスキル」とは何だったか。改めて考えてみると、「自分で考えて、決断して、行動する」ことでした。例えばノンプロ研に入ったことも、周りに反対されながら育休を取ったこともそうです。その繰り返しで人生はぐっと楽しくなるし、これからもそうやって生きていきたいと思います。

はたさん「時間がないくらいがちょうどいい!」人生逆転に必要なたった1つのこと

私は旅行代理店で、法人営業や添乗、マネジメントを担当しています。入社20年目になりました。本来の業務とは別に、業務効率化に関する発信活動もやっています。社内で、全国から有志が集まるコミュニティをつくって、部署の垣根を越えて活動しています。

具体的には、お昼に30分間、ExcelやAI、Google スプレッドシートなどのオンライン勉強会を開いています。会社全体を巻き込むのではなく、身近な人や業務でつながりがある人たちに声をかけることで、継続しています。

ITスキルはどんな業種でも必要です。「スキルを身につけて人生を変えたい、でも学ぶ時間がなかったり、何から学んだらいいかわからない」と迷ったりしている方はたくさんいると思います。僕がそういう方に伝えたいのは「とにかく点を打とう!」ということ。時間はないくらいがむしろちょうどいいし、何からやってもOK、全員共通のロードマップはありません。

時間がないから学ぶ時間がないのか、それとも、時間がないから有効に活用しようとするのか。僕は後者、時間がないほうがむしろ本気で有効活用できると思います。

会社に頼らず、個人で稼ぐスキルが必要

コロナ禍で、旅行業界はとても厳しい状況になりました。当時は売り上げが9割減、給料は2割減、社員が75%減に。僕の会社では、北海道の社員が60人から15人になりました。このまま倒産したら、もらえるはずの退職金が半分になるという噂も立ちました。

ここで僕が思ったのは「会社に頼らず、個人で稼ぐスキルが必要だ」ということです。でも当時の僕は、ITに特別詳しいわけでもない、どこにでもいる普通のビジネスパーソンで、少しExcelを使える程度でした。子どもは当時6歳と2歳で、育児も家事も妻と分担してこなす日々。とにかく勉強する時間がありませんでした。そこで、家族が起きる前の朝5時〜6時半を学習の時間に充てると決めました。締切意識が働くので、集中できるんですよ。

朝の時間をフル活用して、VBAやGAS(Google Apps Script)、AppSheet(Googleが提供しているノーコード開発プラットフォーム)、動画編集などをやっていきました。プログラミングに関しては、気づいたら本社にある専門部署より詳しくなっていて、希望すれば異動できるポジションを得られました。実際、本社から毎年オファーがくるようにもなりました。

ただ、それよりも、毎日がすごく充実するようになったのがいちばんの変化です。学ぶことが楽しいし、学びを仕事に活かせる手応えもあります。人間は、時間がないほうが限られた時間を有効に活用しようとするし、本気になれば時間はつくれる。これが僕の経験から言えることです。

ロードマップがなくても、打った点と点は必ずつながっていく

僕が身につけたスキルはどれも、「なりたい自分」や「ほしいスキル」から逆算して勉強したわけではありません。そのとき自分に必要だと思ったことや、やってみたい、面白そうだと思ったことに順番に手を出していっただけです。スタート地点からゴールまでの道筋を描く、いわゆるロードマップはありません。

強いて言うなら、僕にとってのロードマップは「線」ではなく「点」です。とにかく点を打つように学べば、点と点が必ずつながって、まとまった成果になってきます。

失敗も挫折も経験。一つひとつから教訓を得てきた

ただ、心配もありますよね。とくにITスキルは流行り廃りが激しいので、これから流行るものを学ぶべきじゃないかとか、挫折したらそれまで学んだことが無駄になるんじゃないかとか。

かくいう僕も、失敗と挫折はいくつも経験しました。2020年頃、当時流行っていた「Ruby on Rails」(プログラミング言語「Ruby」のフレームワーク)に挑戦するも、挫折しました。ほかにも、オンライン副業に手を出して逆に赤字になったり、15万円の情報商材を買ってしまったり……。これらはすべて無駄に見えますが、一つひとつに学びがありました。

例えばRubyの挫折からは、世の中で流行しているものよりも自分がワクワクするものを優先したほうがいいと学びました。副業の赤字からは、実績ほしさに単価の安い仕事を受けるよりも、オフラインで地道に活動したほうが自分には向いていることを知りました。情報商材の15万円からは、「楽して稼げる話は信じない」という教訓を得ました。

新しい点を打ち始めた瞬間、すでに人生逆転は始まっている

こうやって点を打つことの大きなメリットは、僕自身も予想しなかった「点と点のつながり」が生まれることです。スティーブ・ジョブスの名言「Connecting the Dots」のとおり。例えば、ただ子どもの成長を記録するのに学び始めた動画編集です。

最近、ChatGPTを使った動画生成も始めましたが、短い動画を組み合わせたり、画変わりと音楽のテンポを合わせたりといった技術は、動画編集を学んだからこそできたことです。実際修学旅行のプレゼンテーションで使う動画もつくるようになり、受注につながりました。

2025年4月からは、フナさんと一緒にVoicyのパーソナリティを始めました。2週に1回収録し毎週配信するというスケジュール。勢いでスタートしましたが(笑)いい経験になっています。2週に一度はちょうどいいペースだと思って、同じペースで社内勉強会を開くようになりました。

こうしていろんな点を打ってきた僕ですが、振り返ると、VBAの勉強を始めたことがいちばん大きな点でした。それがGASに広がったり、ノンプロ研に入るきっかけになったりと、すべての始まりでしたね。ノンプロ研では「朝もく」というオンラインの集まりがあって、平日の朝、仲間と一緒に勉強時間を取っています。顔を出さずに参加できるので、気楽です。

点を打っている最中は「点と点はいつつながるんだろう?」「人生逆転はいつになったらできるんだろう?」と不安になるかもしれません。でも、自分の意思で、新しい点を打ち始めた瞬間、すでに人生逆転は始まっています。ぜひみなさんも、点を打つことを始めてみてください。

タカハシノリアキさん「Excelやスプシには、ITスキルの基礎が詰まっている」

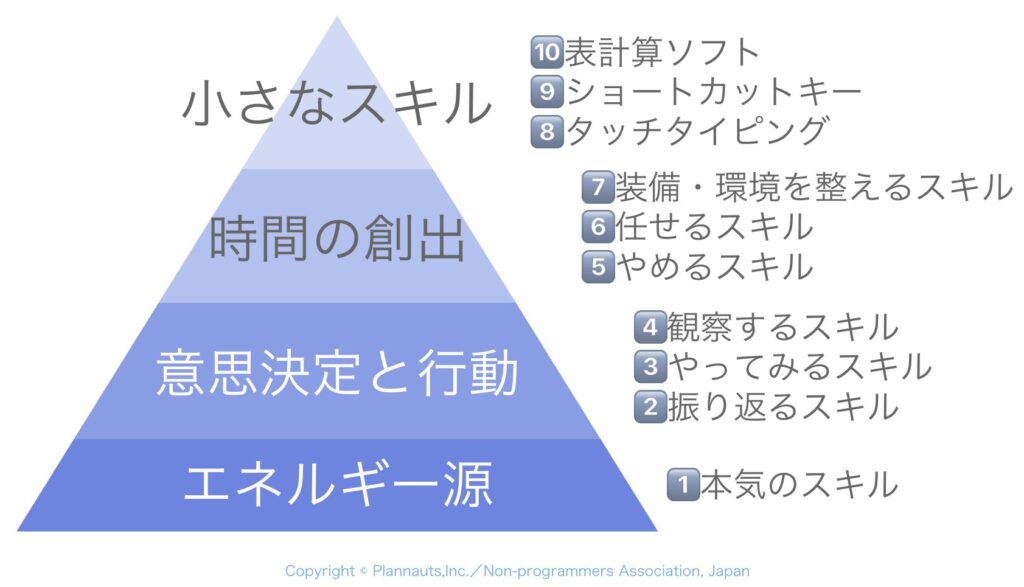

ノンプロ研主宰の、タカハシノリアキです。ビジネスパーソンならみんな思うであろう「時間がない」という悩み。答えは「四の五の言わずに、いいからやる」ですが(笑)、とはいえ何から始めればいいのかわからない人も多いと思います。

そんな方に僕がおすすめしたいのは、ExcelやGoogle スプレッドシート(スプシ)の勉強です。こういう表計算ソフトには、実はすべてのITスキルの基礎が凝縮していて、必要なことを一通り学べるんです。

例えばデータ入力や、データの種類(データ型)、便利な関数、データベースの扱いなどが代表です。中でも関数は、プログラミングの世界でよく出てくる概念です。だいたい5〜10時間くらいあれば、仕事ですぐに使えそうな関数を10個くらい覚えることができ、仕事のやり方がだいぶ変わると思います。

10時間もない人へ…おすすめの「小さなスキル」2つ

「いやいや、10時間もつくれないよ」という方向けに、もっと小さなスキルもあります。1つ目は、ショートカットキーです。自分が使っているOSやブラウザのショートカットキーの中で、頻繁に使えそうなものを優先して、順番に覚えていくといいですね。

「Ctrl+C」(コピー)、「Ctrl+V」(貼り付け)のように、ソフト横断で使える汎用的なものもあります。1〜2週間、1日10分充てれば、20〜30個くらい覚えられるはず。一度覚えれば、PC作業でマウスを使う時間を圧倒的に減らせるので、作業時間を短縮できると思います。

2つ目は、タッチタイピングです。無料でタッチタイピングの点数を測れる「e-typing」というWebサイトがあります。1日10分を1カ月ほど続ければ、かなりレベルアップできます。辞書登録の機能も使うとさらに早くなるでしょう。目安としては、e-typingで300点くらい取れれば、一般ビジネスパーソンよりもかなり速いといえます。

ゼロから時間を生み出す「3つのスキル」

仕事にしろ家事にしろ、まったく時間がないところから時間を生み出すにはどうしたらいいのでしょうか。それには、3つのスキルが必要です。

1つ目は「装備、環境を整えるスキル」。例えば、PCやキーボードを高性能なものに替えると、すごくスムーズに仕事が進みます。また、ノートPCだけで仕事している人は、モニターを2〜3枚に増設してみましょう。仕事のスピードがぐっと上がります。また、作業空間に自分が集中できる環境をつくったり、探しものをしなくていいように整理整頓したりすると気が散りません。

2つ目は「任せるスキル」です。自分が苦手なことは誰か詳しい人に任せたり、家事なら家事代行サービスを使ったりと、外部をうまく頼るのも大事。また、最近はAIやスマート家電もとても優秀になっています。そういう道具を使うのもいいでしょう。お掃除ロボットや食洗機を使うと、家事の手間がぐっと減ります。

そして3つ目は「やめるスキル」です。やめるには、まず自分の習慣になっている行動に注目するのがコツです。例えば、生産性が低い定例会議をやめて時間を空け、有意義な活動に充てられるといいですよね。

意思決定プロセスは「観察して→やってみる→振り返る」

では、「整える、任せる、やめる」をすれば時間を生み出せますが、どうやって判断すればいいでしょうか。意思決定するには、3つのスキルを使って、行動のプロセスを意識するといいと思います。

1つ目は「観察するスキル」です。たくさんの情報を集めないと判断できないので、外の世界の情勢や周囲の状況を掴みます。また、自分の心の声、内なる声に耳を傾けるのも大事です。苦手なことを無理やりやっても身につきづらいです。今やろうとしていることが本当に自分に向いているのか、インスピレーションや直感も信じてみましょう。

2つ目は「やってみるスキル」。はたさんの「点を打つ」理論と同じで、とにかくやってみることに意義があります。そこから初めて見える世界があるのは間違いありません。

おすすめなのは「楽しそうにやっている人と一緒にやる」ことです。ノンプロ研では、周りのみんなが楽しそうに学んでいるから、じゃあ自分もやってみようかなと思えます。「頑張らなきゃ」と自分を追い込むとストレスがかかりそうですが、そうではなく、ポジティブなオーラに巻き込まれていくのも本気になるいい方法です。

それから、なるべくタスクを小さくして習慣化するのも一手です。例えばプログラミングの学習をするなら、毎朝「今からやります」とポストしてから始める。そうすると、ポストするという軽いタスクを「初めの一歩」にできるので、ハードルが下がり、始めやすくなると思います。

3つ目は「振り返るスキル」です。やってみた結果、たとえ失敗しても、ちゃんと振り返れば必ず学びが見つかります。改善できるところはする、やめるところはやめる。それを繰り返すうちに、いい活動だけが残っていくと思うんです。

逆境もエネルギーになる。「本気のスキル」は必要不可欠

ここまで、小さなスキルを9個紹介してきました。これらを行動に移すエネルギーは、どこから湧いてくるのでしょうか。考えてみると、僕もフナさんやはたさんと同じく、「逆境」がエネルギーになっていたことに気づきました。

25年前の僕は、夜にサックスプレイヤーとして活動しつつ、昼は契約社員やアルバイトをしていました。サックスの練習時間をたくさん取るため、昼の仕事は定時で帰る必要がありました。職場で「音楽をやっているやつはダメだ」と思われたくない一心で業務効率化を進めた結果、Excelのスキルが身につきました。

つまり10個目のスキルは、すべてのチャレンジの根源である「本気のスキル」です。なんでも、エネルギーをかけて本気で向き合わないと、考えたり決断したり、観察したり、振り返ったりできません。僕も、仕事そのものよりもサックスに本気だったので、そのために仕事を早く終わらせるように行動していました。

どんな仕事でも、逆境の中にいても、やれることはいっぱいあります。人生を逆転させるなら、まずは一歩踏み出してみることをおすすめします。