2025年9月6日(土)、「ノンプログラマーズ・テックキャンプ2025」が、東京・日本橋のサイボウズ東京オフィスにて開催されました。学習コミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」が主催する同イベントは、事例セッションやハンズオン、ワークショップなど、さまざまなプログラムを用意。参加者は、自分の興味や関心に沿ったセッションを自由に行き来でき、当日は約200名が来場しました。

約200名が参加! ノンプログラマーのための祭典へ、いざ潜入。

筆者は、本イベントを主催する学習コミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」を運営し、かつ一般社団法人ノンプログラマー協会の代表理事を務める高橋宣成さんを頼って、来場しました。というのも、これまで私は雑誌『Web Designing』(マイナビ出版)をはじめ、オウンドメディア「マーケの強化書」(ジェネシスコミュニケーション)や「パソコン工房」(ユニットコム)などを通じて、たびたび高橋さんに取材をする機会を持っていたからです。

本稿ではイチ参加者の立場から、今回のイベントで体験した模様をお伝えします。

会場のフロアが全面的に開放されていたこともあってか、私が到着したときにはかなりの参加者が集っている印象を受けました。当初の150名から増員して約200名規模の開催とうかがっていましたが、体感ではもっと大勢の人たちがいらっしゃるような賑わいを感じました。

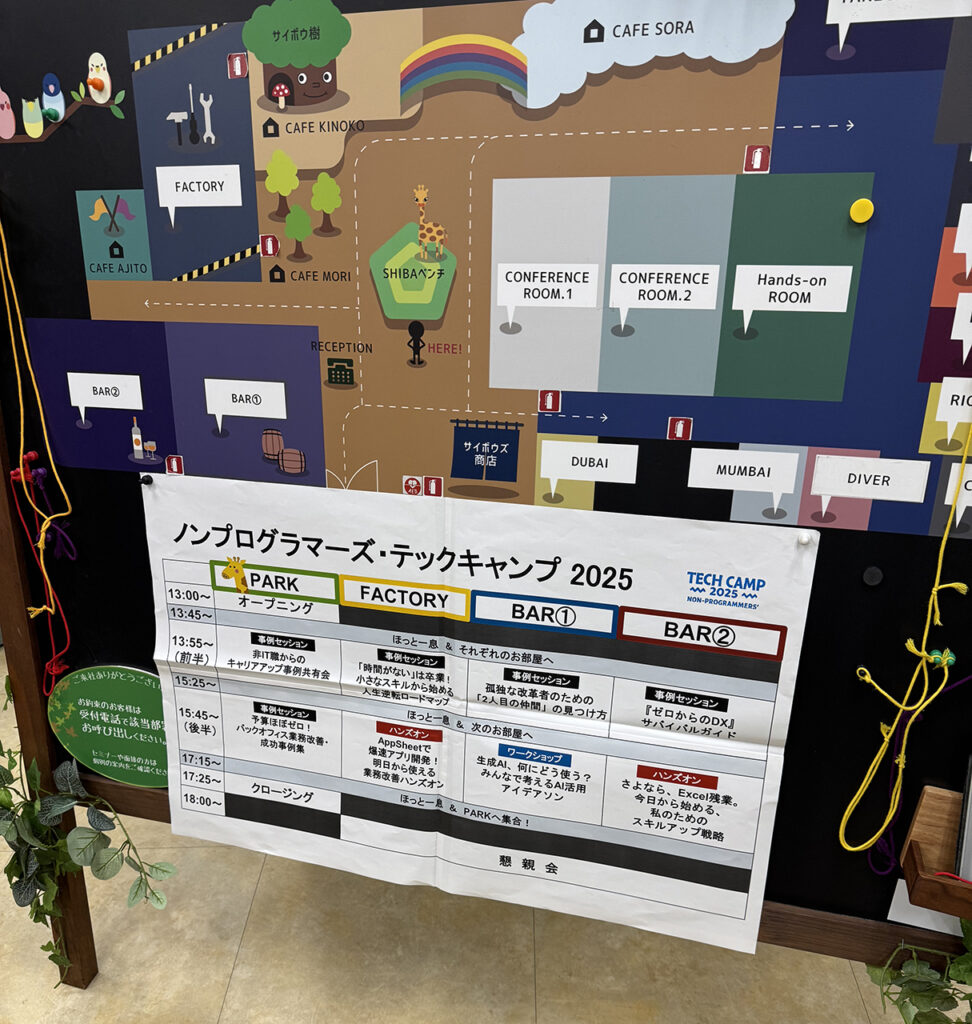

用意された8つのセッションとは?

このテックキャンプが用意していたセッションは全部で8つ。前後半で4つずつに分けて、4セッションが同時開催されました。

前半:

- 非IT職からのキャリアアップ事例共有会

- 「時間がない」は卒業!小さなスキルから始める人生逆転ロードマップ

- 孤独な改革者のための「2人目の仲間」の見つけ方

- 「ゼロからのDX」サバイバルガイド

後半:

- 予算ほぼゼロ!バックオフィス業務改善・成功事例集

- AppSheetで爆速アプリ開発!明日から使える業務改善ハンズオン

- さよなら、Excel残業。今日から始める、私のためのスキルアップ戦略

- 生成AI、何にどう使う?みんなで考えるAI活用アイデアソン

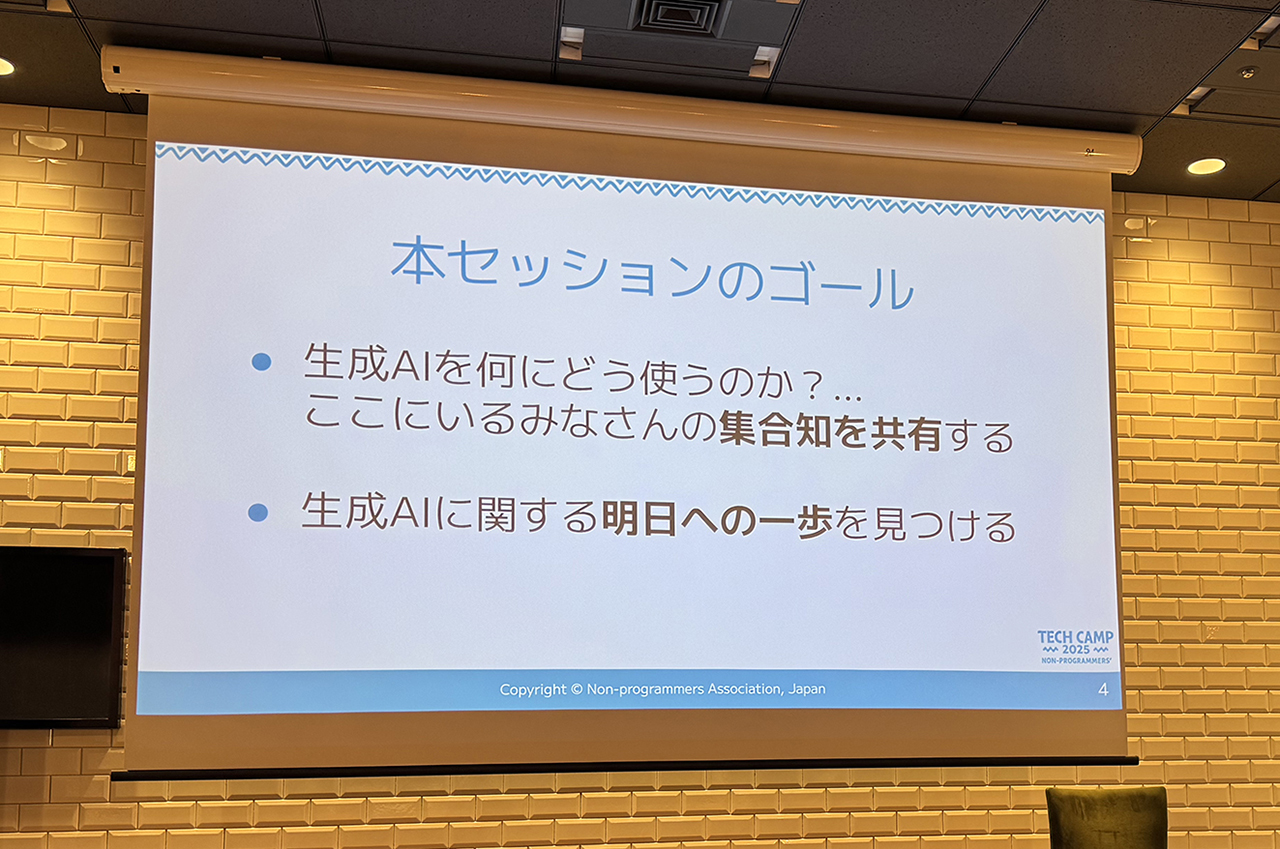

8セッションのうち、私がとりわけ興味を引いていたのが「生成AI、何にどう使う? みんなで考えるAI活用アイデアソン」。

本キャンプに参加するみなさんが、生成AIをどのように考え、どういう可能性を感じているのか? 今後に向けた活用のヒントを、ここに集うみなさんから直接見聞きできる機会になる……。

当日、私は別件の予定が押してしまい、現地到着が後半のセッション開始時間直前。受付を済ませて、急いで該当セッションのエリアへと滑り込みました。

ここで私は、大いに反省することになります。「アイデアソン」ですから、このセッションは参加者同士でチームを組みながら、限られた時間の中でアイデアを出し合っていくワークショップになるわけです。日頃の編集者、ライターという立場からつい取材モードで参加しようとしていた私は、生成AIについて教わろうという“受け身”モードでいる自分に気づいたのです。

「生成AIに詳しいという立場ではないし、このままいてもご迷惑かな……」

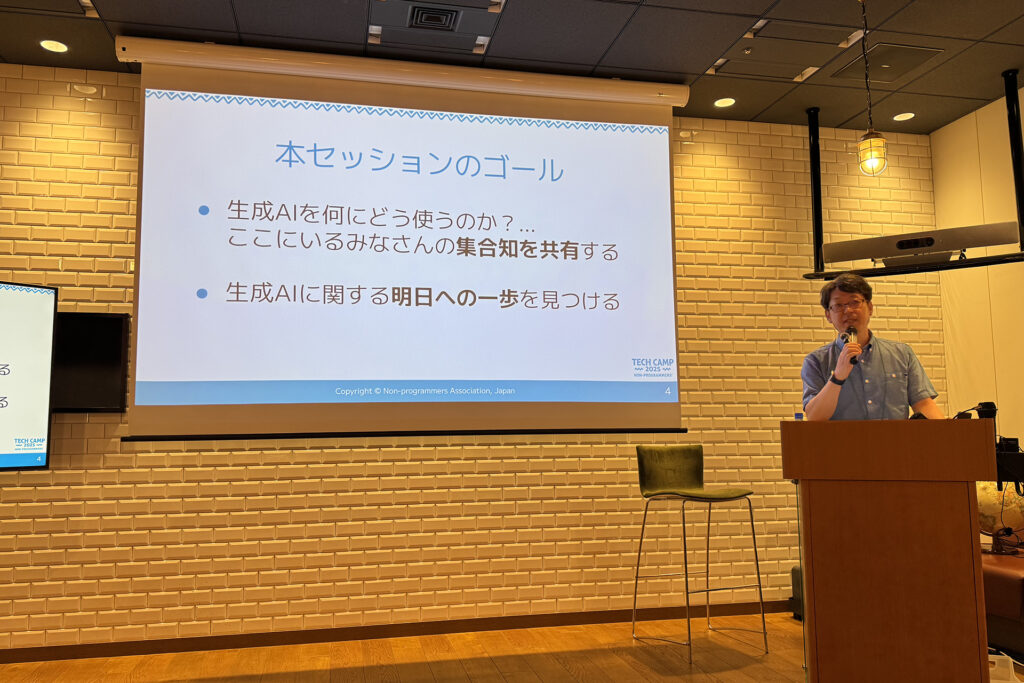

瞬間的に弱気になっていく私。逃げ腰になる気持ちが湧き出てきたとき、壇上に立つアテンド役の高橋さんからみなさんに向けて、呼びかけの声が聞こえてきます。

「生成AIについて、これから何かやってみようという人も一緒に話し合える場にしましょう」

「“自分はよく知っている”と、相手にマウントをとらないようにしましょう」

……(高橋さん、ありがとうございます!)。

覚悟が決まりました。何より、せっかくの機会です。生成AIに詳しい立場ではない、いささか無謀な立場だったかもしれない私が、アイデアソンを体験してまいりました。

グループワークが2回? 当日のタイムスケジュール

本セッション「生成AI、何にどう使う? みんなで考えるAI活用アイデアソン」のタイムスケジュールを確認しましょう。

15:45~ オープニング、アイスブレイク

16:00~ グループワーク(1回目)

テーマ「生成AI、あなたや周りはぶっちゃけ何にどう使ってる?」

グループワーク(20分)

発表(5分)

移動(5分)

16:30~ グループワーク(2回目)

4つのテーマを用意

グループワーク(20分)

発表(5分)

17:00~ お知らせコーナー、クロージング

会場を見渡すと、用意された席はすべて埋まっていました。この点は「さすが!」と納得。率直にアイデアソンは、やや“ハードルの高い”セッション、と言えますし、私のようにちょっと不安を感じながら参加している人がいたとは思いますが、実際の集まり具合からはノンプロキャンプの底流にある積極性や自発性(のある人たちの多さ)がひしひしと伝わってきました。

とはいえ、約1時間でグループワークを2度行うという、なかなかハードな構成。高橋さんからも「ミッションが多いですよ」「途中で席の移動もあります」「みなさん、うまくクリアできるかな」と探りが入ります。

2度のグループワークを経て……

前半のテーマは「生成AI、あなたや周りはぶっちゃけ何にどう使ってる?」。前半を終えると席替えタイムです。後半は、4つのテーマ「ホワイトカラー」「教育とAI」「レガシーな職場」「生成AI格差」が用意されていて、その中から気になるテーマを選んで、席を移動しました。

生成AIに対する仕込み(意見の形成)ができていなかった私には、正直、やや背伸びしながらの参加でした(汗)。ついつい、聞き役の時間も増えてしまいましたが、当意即妙に活発な意見が飛び交うグループメンバーの姿を見ながら、触発を受けないわけにはいきませんでした。

ここからは、実際に2度のグループワークを受けた筆者の感想になります。

生成AIの使い方を話し合う中で、「外国語の書籍を翻訳して要約してもらい、それらを用いて作者にコンタクトをとってみる」といった具体的な言及をはじめ、複数の会社を運営しているというメンバーからは「会社ごとに異なる規定も踏まえ、かつ社員ごとの事情に即した社内管理ツール」など、実務を見越した生成AIのアイデア話が出てきたかと思えば、グループ内の意見がまとまらなかったというグループからは「出てきた意見を生成AIに集約してもらうと……」など、機転がきいたユニークな発表も聞けたりと、その場にいるからこその臨場感を味わいながら、思考し発信する現場の刺激は、実に大きなものでした。

後半、私は「教育とAI」を選び臨みましたが、いわゆる教育現場にAIがどう必要か、という話だけでなく、AI利用を前提に実際に何を教えるべきか(例:プロンプトの書き方)、AIと教育を巡るあり方を問う議論が出てくるなど、メンバーそれぞれの個性を反映した、多面的な話し合いの場を経験することができました。

「初めまして」という相手と、短時間で深遠な内容に踏み込みながら思考し、議論を重ねていく過程こそ、アイデアソンならではの妙味です。

「ちょっと不安」「苦手かも」という人にこそ、ぜひ体験してほしい

グループワーク終了後には、セッションを振り返る時間が用意されています(この時間も、本キャンプの工夫の1つ)。そのときに素直に浮かんできたのが、グループワークに苦手意識を持っているような人こそ、少し勇気を出して参加できると、明日に向けて自らを変えるきっかけ(刺激)を得られそう、ということ。

私の場合、最初こそ勘違いのまま勢いで参加しましたが、身構えて迷い、結局参加を見送っていたら知ることのなかった世界(体験)を味わえました。聴講型のセッションに慣れている人には、これまでにない経験や気づきを得られることでしょう。

……と、書き連ねてみると実に“当たり前のこと”しか言えていませんが(汗)、本キャンプの参加者の多くは、「現時点では詳しくない」「これから学びたい」といった相手の気持ちがわかる人たちです。こういう場だからこそ、「はじめの一歩」にうってつけ(!)、というのがアイデアソンに初めて参加した私の率直な実感です。

グループワークが2回あったことは、やはり(狙い通り?!)タフでしたが、濃密な時間を過ごすことができました。最後に自信を持って言えるのは、絶対に退屈はしません(笑)。以上、このコンテンツが(特にアイデアソンについて)、今後の参考につながれば嬉しいです。