キャリアアップしたいと思いつつ「何ができるのか、何をしたらいいかわからない」「将来にもやもやしている」という人が多いようです。非IT職でありながらキャリアアップに成功した、Minakoさん、末吉亮太さん、桐原宏さんの3人の経験談を語っていただきました。

※本記事は、2025年9月に開催された「ノンプログラマーズ・テックキャンプ2025」(主催:ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会、以下ノンプロ研)の内容から構成しています。

Minakoさん 非IT職だったころ、仕事は充実していても「モヤモヤ」が多かった

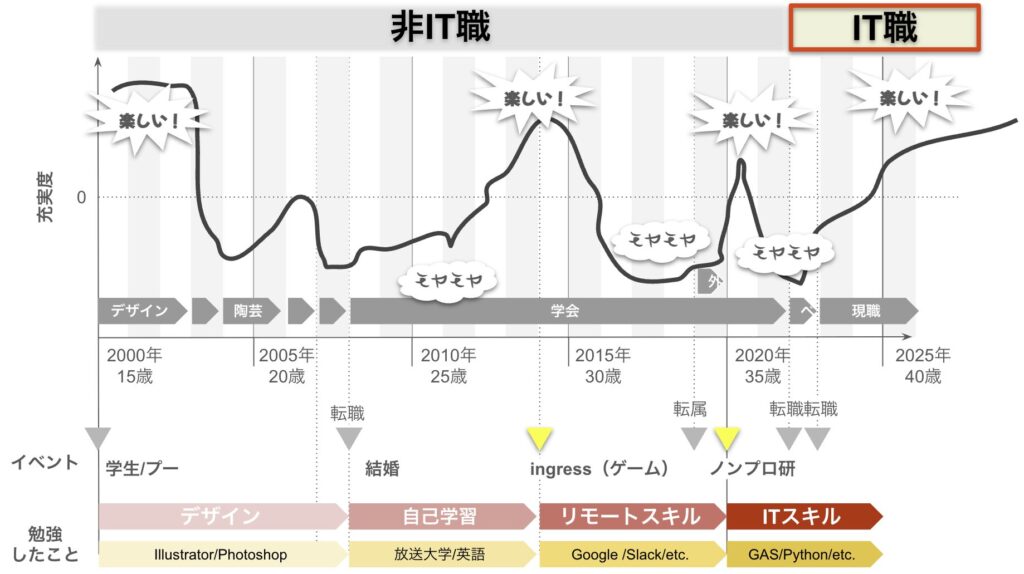

私は今、スタートアップの情報システム部門(情シス)で3年目です。もともと非ITの仕事を15〜6年やっていましたが、2022年に100〜150人規模の中小企業に転職。1人目の「専任情シス」として採用され、IT職のキャリアを始めました。

その後2023年にディープテックスタートアップに転職し、引き続き情シスとして働いています。具体的には、kintoneの導入やGoogle Apps Script(GAS)、Pythonを使った業務の自動化などを進めています。

非IT職だった30代前半の頃を振り返ると、仕事は充実していた一方、いろんなモヤモヤを抱えていました。「私のキャリア、このままでいいのか?」「定年までずっとこの会社で働くの?」「こんな面倒な仕事、どうしてやり続けているんだろう?」など。

ゲーム『Ingress』を通じてITツールの便利さを知った

同じ頃、趣味で「Ingress」(イングレス)という位置情報ゲームに出会いました。Nianticが開発・運営しているゲームです。Ingressの世界には、プレイヤー同士のコミュニティができていて、プレイヤー同士がゲームの攻略方法や作戦の立案、特定地域の制圧方法などを長時間話していました。

IngressのプレイヤーにはIT業界の人が多かったのか、コミュニティの中で、当時まだ一般的じゃなかったSlackやZoom、Google スプレッドシートなどがフル活用されていたんです。こんな便利なツールがあるんだと、私は初めて知りました。

当時は、例えば会議の議事録も、誰かがWordにまとめて関係者にメールで送って、バラバラにくるフィードバックを都度反映して……という非効率なやり方をしていた時代です。複数人で同時編集ができるITツールの便利さは斬新でしたし、Ingressが未来を見せてくれた感覚でした。

Ingressを通してITツールの便利さを知った私は、それを職場に逆輸入しようと思いつきました。システム導入の担当者として、「試験導入」の名目でGoogle WorkspaceやZoom、Slackの導入を進め、リモートワーク体制を推進していきました。非IT職であっても、まったくITを使わずに仕事している人はいませんよね。これが、今思えば私のキャリアの転機だったし、IT職への第一歩でした。

コミュニティで学んだスキルがきっかけで、情シスに転身

私がノンプロ研に入ったのは2020年のことです。ノンプロ研の主宰であるタカハシノリアキさんの著書「詳解! Google Apps Script完全入門」を読んだのがきっかけでした。

最初はコミュニティがどんな場所かさっぱりわからなかったけど、いざノンプロ研に入ってみると毎日面白くて。仲間と一緒に学ぶ面白さ、刺激を受ける楽しさを知りました。GASの講座を受けて、実際の業務に活用し、スキルが身についたなあと実感したときは本当にうれしかったですね。

その頃、経験を生かしてイベントプランナーとして転職活動をしていたところ、「うちで、情シスとして働きませんか」と声をかけてくれたのが前職でした。会社の中でITツールの導入を主導してきた経験や、GASを扱えるスキルが決め手だったようです。私自身は情シスを目指していたわけではないのに、結果的にそのスキルを求められ、評価してもらえました。

情シスとして働き始めてからは、情報収集したいと思い、いろいろなイベントに出向きました。たくさんの人に会う中で、いくつかの会社といわゆる「カジュアル面談」をするようになり、今の会社のCIOと知り合って採用され、現職に至ります。

「転職」はとても大きな変化ですが、キャリアアップする1つの方法に過ぎません。「転職活動」は今の仕事を続けながらでもできるんですよね。「転職活動と転職は別」だとつくづく感じます。もし転職したいと思うなら、「なぜ転職したいのか?」考えて、軸を決めるといいと思います。

「モヤモヤ」こそが行動のきっかけに。キャリアは後からついてくる

キャリアへのモヤモヤは、今でもあります。メンバーのマネジメントは難しいし、AIの最新事情についていくのは大変だし、ミッドライフ・クライシスもあるし。でも1つ、確実に言えるのは、「モヤモヤこそが行動のきっかけになる」ということです。

自分自身のキャリアについて、真剣に考えられるのは自分だけ。ほかの人は考えてくれません。それに「自分が興味を持っていること」と「好きなこと」「得意なこと」「できること」「求められていること」のバランスは、いざやってみないとわかりません。だから、とにかく自分で行動するしかないんですよね。

数回の転職を経て現職にたどり着いた私ですが、振り返ってみると、思いもよらなかった小さい一歩からキャリアが動き出しました。悩んだ時はいろんな人に相談してきた結果、縁が生まれ、つながっていきました。Ingressにしろノンプロ研にしろ、外のコミュニティで学んだことがキャリアに直結しているなと思います。

自分の選択を正解にするのは自分です。今は転職は考えていませんが、キャリアの棚卸しや、人材としての市場価値を見定める活動は、ずっと続けていきたいと思っています。

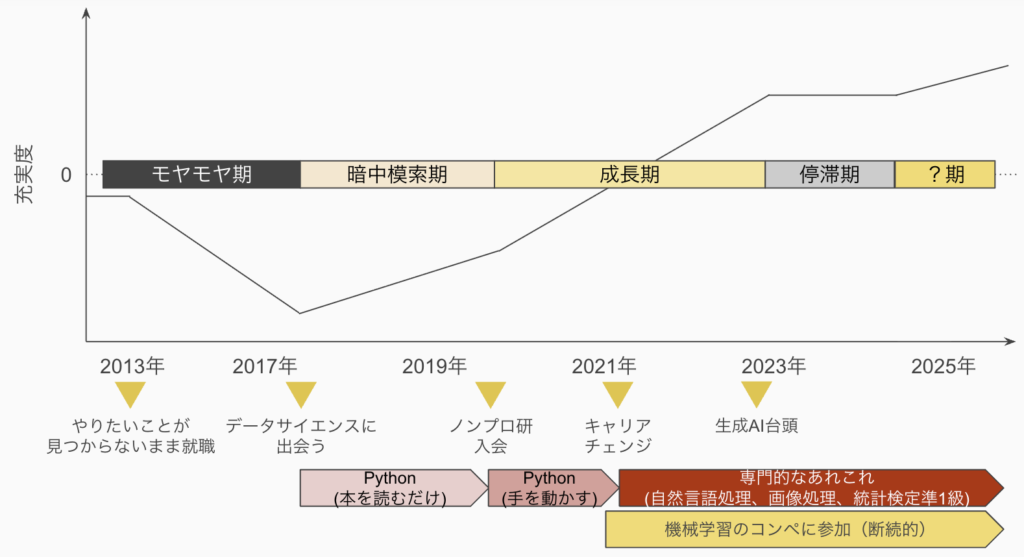

末吉さん なんとなく就職するも「これじゃないな」感が強くなっていった

私が、新卒で製造業の生産技術職として就職したのは2013年のことです。よくある話だと思いますが、自分のやりたいことがあまりわからず、ぼんやりしたままなんとなく就職しました。具体的には、生産工程を整えたり、設計部門と生産部門の現場をつないだり、研究所で開発した新技術を生産ラインに取り込んだりと、社内で部署間を取り持つ仕事でした。

数年勤めるうちにだんだん「うーん、これじゃないな」とモヤモヤを感じるようになりました。誰かから降ってくる仕事を受け身でこなしている感覚が強くて、自分が選び取った業務をしている手応えが薄かったんです。その要因を考えると、私は部署間の調整そのものよりも、データを触ってものごとを考えることを楽しく感じると気づきました。

社内調整の仕事の中でも、データを現場から集めて分析し、生産工程の改善提案をすることがありました。データを集めて「こうしたらいいのでは?」とロジックを組み立てる。パズルを解くのに近い面白さを感じたんです。

プログラミング学習を始めるも、1人で暗中模索する日々

そんなある日、2017年頃にデータサイエンスに出会いました。データサイエンスや機械学習の存在と、それらを専門にする職業があることを知り、新しい技術にワクワクしましたね。そして「データサイエンティストを目指そう」と決めたんです。

やりたいことは決まったものの、当時データサイエンティストはできたばかりの職業だったこともあり、何をどうやって努力すればいいかさっぱりわかりませんでした。プログラミングについてもまったくの無知で。とりあえず、本屋でそれっぽい本を買って、機械学習のライブラリが充実しているPythonの勉強を始めました。勉強する仲間もおらず、1人でもがきながら、暗中模索する日々でした。

2019年、一度目の転職を果たします。農業用の機械やドローンをつくるベンチャー企業で、「製造業の知見を生かしながら、データ分析をできる仕事」に惹かれました。製造業で培ったノウハウを高く評価してもらえたようです。

思い返すとこのとき、一定程度「外に飛び出す成功経験」ができたと思います。ただ、プログラミングやデータ分析についてはインプットするばかりで、あまり手を動かしていなかったのが反省点です。

社外の学習コミュニティに参加して、一気に世界が広がった

そしてこの頃から、社外の勉強コミュニティにいくつか参加するようになりました。その皮切りがノンプロ研です。ノンプロ研ではVBA勢やGAS勢が多く、データサイエンスは少数派でしたが、ほかの人たちの勉強法や、最新情報へのアプローチ方法を具体的に知れて、とても参考になりました。

例えばノンプロ研では、有志が集まって各自の作業をする「もくもく会」があります。参加してみると、周りがよく「写経」(コードを書き写すこと)をやっていて。単にコードの仕組みを理解するだけじゃなくて、泥臭く手を動かすことがどんなに大事か思い知りましたね。僕も真似して、Web上で見つけた「コード100本ノック」などの写経をやってみたところ、プログラミングへの理解が一気に進みました。

最近は、AIにコーディングしてもらう「バイブコーディング」が流行っていますが、ここでも写経の習慣が役に立つと思います。コードを書くのはAIでも、人間が裏側の仕組みを理解していないとそもそもAIに指示できないし、出てきたコードが妥当かどうかも判断できません。ミスに気づける基礎体力がつくのは、写経のすばらしさではないでしょうか。

コミュニティでの縁がきっかけで、晴れてデータサイエンティストに

そして2021年、参加していた社外コミュニティの縁がつながって、SIerにデータサイエンティストとして転職することに。「製造業×データサイエンス」というスキルの掛け合わせの希少さを買ってもらえたようです。

またこの頃、世界中からデータサイエンティストや機械学習エンジニアが集まる「Kaggle」というプラットフォームに入りました。その中で、機械学習モデルの性能や実装力を競うコンペに参加したところ、ゲーム感覚で専門知識を深められる面白さに熱中。リーダーボード(順位表)を駆け上がっていくのが楽しくて、没頭するようになりました。参加者同士のコミュニティもあって、とても勉強になりました。

ノンプロ研にしろKaggleにしろ、職場以外のコミュニティに入るのは本当におすすめです。学習するときに周りからの客観的なフィードバックを受けないと、努力が明後日の方向に行ってしまい、結果的に成果を得にくくなります。

また、自分と似たことに興味を持っている方々がどんなことに着目しているか、最新の情報を定期的に取りにいくのも刺激になります。非IT職の方が入りやすいコミュニティは、ノンプロ研以外にもたくさんあるので、自分に合ったところに参加してみるといいと思います。

ノンプログラマーでも、独学でデータサイエンティストになれた

データサイエンティスト界隈でも、最近ホットなテーマはやはりAIです。2020年にOpenAIがGPT-3を公開してからどんどんAIの性能が上がり、今では一般にも浸透しました。その影響で、データサイエンティストに求められる役割も変わってきています。

以前は、プロジェクトごとに自前でデータを集め、分析して、機械学習モデルを作る必要がありました。今はどちらかというと、データの「活用」に重きを置くようになっています。この変化は大きくて戸惑いましたね。自分自身も、前ほど急激にスキルが伸びている実感がなくなり、目に見える成果を出せずもどかしい気持ちになりました。

改めて振り返ると、自分の世界から飛び出していろんな景色を見てたくさんの人の話を聞いてきたことが、僕の大きな財産になっています。なんとなくモヤモヤしたり、未来を暗中模索したりした時期もありましたが、外部のコミュニティに「越境」して、一緒に頑張れる仲間を見つけたことで景色が変わりました。これからも、自分の強み、弱み、やりたいことにもっと向き合っていけたらと思います。

それから、今後は僕自身の技術的な成果を外部に発信していきたいです。先日、ブログにRAG(検索拡張生成)に関する記事を書いたらバズって、少し自信がつきました。僕は1つのことに没頭する癖があるので、それが行き過ぎないように気をつけながら、スキルをブラッシュアップしていきたいです。

桐原宏さん 定年退職は、人生を再構築するチャンス!セカンドキャリアの成功例

先日69歳になりました。私は1979年、新卒で、高圧ホース製造会社に「コンピューター」職で入社しました。「情シス」という言葉が存在しない時代でした。2年目から晴れていわゆる情シスの仕事に就き、それ以後はカスタマーサポートや調達、開発の仕事などを経験しました。

42年間勤め、2021年に定年退職しました。ある日突然職場に行く必要がなくなって、自由時間がたくさんできると、なんだかそわそわするんですよ(笑)。収入のない自分がやるせない気持ちにもなりました。

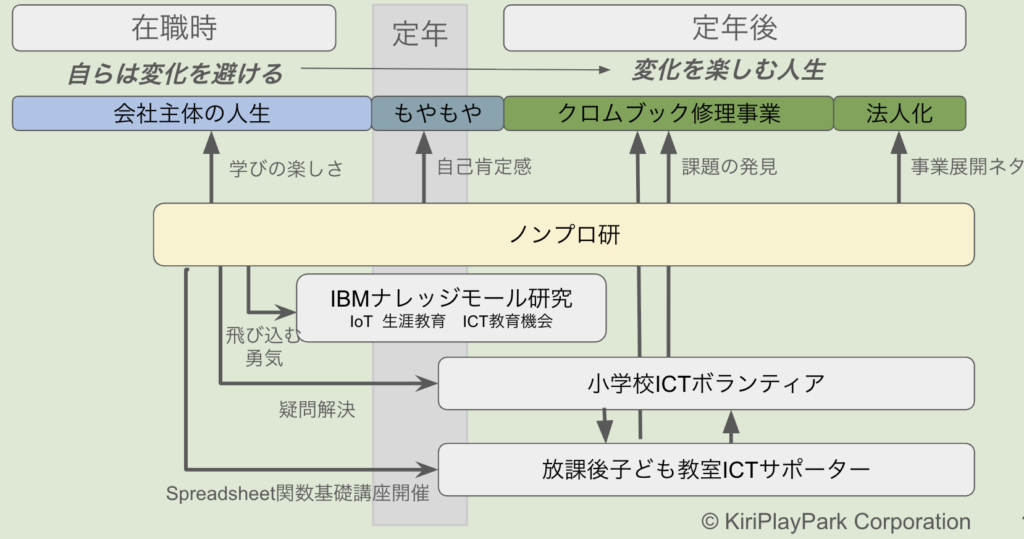

その後ボランティア活動などを経て、2022年11月、学校で使われるChromebook(クロームブック)の修理事業に参入し、個人事業主になりました。事業拡大のため、2025年1月には株式会社を設立し、今に至ります。

在職中から今までを、私自身の「心の充足度」を軸に振り返ってみました。在職時はやらなければならない仕事やタスクに追われて、充実度は低かったです。新卒からずっと同じ会社に勤め続ける中で、「仕事がつまらないな」「環境を変えたいな」とは何度か感じました。でも、行動するまでには至りませんでした。

定年退職へのアプローチは綺麗に線引きされているわけではないので、私は在職時から少しずつ目を向けていきました。2018年、外部セミナーを受けて「なれる最高の自分を探求する」という大きなテーマに出会いました。そこで私なりに「なれる最高の自分」がどんなものか考えたところ、子どもたちの未来をサポートすることだと思い至りました。

このとき、自分自身の内面について考えることに全然慣れていないことに気づきました。目に見えないものを探求するにはストレスも感じますよね。でも、「なれる最高の自分」になれたらきっとすごいことが起きるだろうと思ったんです。

コミュニティで「異質の価値観」に触れる価値は、想像以上に大きい

2019年、GASとVBA(Visual Basic for Applications)をマスターしたくてノンプロ研に入りました。仲間と一緒に学び合う楽しさを知って、日々の充実度がぐっと高まりました。入会のきっかけは、以前からタカハシノリアキさんのブログ『いつも隣にITのお仕事』を読んで活用していたことです。当時は「越境学習」という言葉すら知りませんでしたが、職場以外の場所で誰かと交流する機会を持ちたいと思いました。

ノンプロ研の次に助けられたのが、IBM Community Japanが開催しているナレッジモール研究(企業、業界、世代の枠を超えたワーキンググループの仲間と、自主的に研究活動をするプログラム)です。ここで3年間取り組みました。

毎週1回のミーティングに加えて宿題が出たりと、たくさんの時間と労力を使い、学ぶことの楽しさと苦しさを実感しました。ノンプロ研に続く「第2の越境学習」でしたね。私は3つのテーマに参加し、そのうち「リカレント教育の機会提供」というテーマで社会課題分野の最優秀賞を受賞しました。

ノンプロ研にしろナレッジモール研究にしろ、未知のコミュニティに飛び込むには勇気が必要です。でも異質の価値観に触れることで得られる学びは、想像以上に大きいなと実感しました。たとえ低いレベルからスタートしても、小さな感動がたくさんあるし、続けるうちに自分の世界がどんどん広がっていくと実感します。

小学校でのボランティアは、自己実現の場

私は、在職時からボランティアをしていました。コロナ禍で、小学校のイベントをライブ中継するよう協力要請をいただいたのが最初です。私がZoomの有償ライセンスを持っているというだけの理由でしたが(笑)、一度始めると次々に声がかかるようになりました。保護者不在の運動会や音楽会の中継などを手がけ、失敗を重ねながらもノウハウを得ていきました。

定年後の2021年、ある日校長先生から「継続的なICT支援をお願いしたい」と依頼されました。GIGAスクール構想(全国の児童・生徒1人に1台の端末を整備する文部科学省の取り組み)の影響で、私が住む埼玉県久喜市でも、2021年4月から「1人1台端末」が実現していました。先生たちは子どもたちにPCの使い方を教えなければいけない状況で、おおわらわ。私が週1で学校に通い、児童へChromebookの操作を支援したり、先生向けの講演会の講師をしたりと活動するようになりました。

依頼を受けて始めたボランティアですが、次第にほかの場所でもやりたいと思うようになり、他市にも提案して採用されました。これもすべて「なれる最高の自分」になろうと動いてきたからです。ボランティアは自己実現の場だと、胸を張って言えます。

ボランティアに精を出すうちに、学校で破損して教育委員会に回されたChromebookがなかなか現場に戻されず多数ー滞留していること、それが教育機会の損失になっていることを目の当たりにしました。この課題を解決したいと思い、2022年5月、Chromebookの修理を事業化しようと決意したんです。PCの修理は、在職中にも窓口として担当していましたから、そのスキルも生かせると思いました。10月には無事に事業を開始し、今年の会社設立につながっています。

今では事業内容も幅が広がって、学校・放課後子ども教室のICTサポートや、プログラミング教育のサポートも手がけています。

コミュニティ活動を通して「変化を楽しむ自分」に変わっていった

在職時は会社主体の人生で、変化を避けて生きていたように思います。定年を超えてから本格的に外に出ていろいろ取り組んでいったら、いつの間にか「変化を楽しむ自分」に変わっていきました。

新しい場所に行ったり、技術を身に付けるのは大変です。水がいっぱい入ったコップに、さらに何かを入れようとしても溢れてしまいますよね。だから、いらないものは捨てていくことも大事だと思います。私は何かを始めるとき、自分自身の過去の成功体験はもはや「なかったもの」と考えています。

知らない人とたくさん交流すると、徐々に自分の内面にも変化が生まれます。そして一歩踏み出すと、それまで見えなかったものが見えるようになります。大事なのは「半歩じゃなくて一歩」行動してみる姿勢。そして、そこで感じた自分自身の気持ちを大事にすることです。

定年退職は、人生を再構築するチャンスです。「なれる最高の自分」を探求し表現することが、これからの仕事の本質だと思います。実際に私は、自己実現の楽しさとICTのスキルを掛け合わせたことで、事業を起こすことができました。人生100年時代、いつでも新しい学びは始められます。自分の経験や興味関心を生かして、ぜひ挑戦してみてください。