DXが経営のテーマになって久しくなりました。経営者の中には、デジタル化を進めていきたいと考えても現場の反発に遭ったり、「うちもDXしなくちゃ」と思いながら踏み出せずにいたり、悩みを抱えている人も多いでしょう。「ゼロからのDX」に成功した3人の経営者に、体験談を聞きました。

※本記事は、2025年9月に開催された「ノンプログラマーズ・テックキャンプ2025」(主催:ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会、以下ノンプロ研)の内容から構成しています。

「うちは、まあまあデジタル活用できてる方」と思っていた

大阪で、測建という建設業の会社を経営しているさいとうみのるです。建設の中でも「測量」といって、ビルやマンションなど建物の「水平」「並行」「垂直」などの要素を測る分野を手掛けています。いわゆる現場仕事で、社員20名、協力会社15社と一緒に働いています。

仕事に関わるデータには、測量や営業活動、勤怠管理などいろんなものがあります。以前まで、それらのデータは全部、社員が各自のPCに保存していました。データが散らばっている状態で、スムーズに扱うこともできていませんでした。

でも私個人は、スマホやPCはなるべく最新のものを使いたい派で(笑)、ITに対して苦手意識もありません。だから「うちの仕事に無駄はない。まあまあデジタル活用できてる方ちゃうか」と思っていました。

ところがある日、知り合いの経営者であるかとうなおふみさんに「それは、スペックの高いPCを持っているだけだよ。さいとうさんがやっているのは、デジタル活用ではないんじゃない?」と言われて。グサっときました(笑)。そして、ノンプロ研に入ってプログラミングに触れてみることを勧められ、軽い気持ちで入会しました。

ノンプロ研で「僕の脳みそは非常にアナログや」と実感

ただ、1人で入るのは腰が引けたので、他の人を誘ってみようと思い、社内で仲間を探しました。結果的に事務員さんが1人、一緒に入会してくれることになり、2人でいくつかのプログラミング講座を受けました。2カ月ほどかけて講座の宿題をこなす中で、Google スプレッドシートがとても便利であること、繰り返し作業はプログラミングを組めば手間を大幅に減らせることなどを知りました。

ノンプロ研に入り、プログラミングをさわってみてつくづく思ったのは、「僕の脳みそは非常にアナログや」ということです。まずは僕自身の意識を変えないと、会社全体は変わらんと感じました。

講座で学んだことを生かして、僕はまずデータを一元管理するスマホアプリをつくりました。そして全社員に業務用スマホを渡してアプリの使い方をレクチャーし、測量データを入力してもらうフローを整えました。これで、散らばっていたデータを1箇所に集められる! と思いましたし、社内にある大量データが徐々にまとまって、活用できる状態になっていくのを肌で感じました。「これでうちの会社も、本当の意味でDXできる!」と確信しました。

ある1人のメンバーがきっかけで、現場に寄り添うことができた

しかしここで、僕は大きな壁に直面します。どれだけいいシステムをつくっても、現場にはさっぱり浸透しないんです。現場から出た意見は「アプリの操作が難しくて扱えない」「データのことは事務担当がやってくれ。現場は暇じゃない」「今までと同じやり方を続けるのがいちばんいい」「大事なデータは、アプリには任せられない」など…….全員から猛反対をくらいました。正直心が折れそうになりましたね。

でも、とあるメンバーが「さいとうさん、データ活用って結局何を目指してるんですか?」と質問してくれたんです。少しでも興味を持ってもらえたのがうれしくて、大量のデータを一元管理することの大事さを熱弁したところ「アプリの改善をやりましょうか」と言ってくれました。

その日から「現場が何を欲しがっているか」に徹底的に寄り添って、彼から指摘されたことをすべて反映してアプリを改善していきました。結果、現場目線に立った、使い勝手のいいアプリができあがっていたんです。

彼がほかのメンバーにもアプリを広めてくれて、それからは一瞬で現場に広まっていきました。社員の意識が「このアプリだったら使いたい! 使える!」と、ガラッと変わって衝撃的でしたね。

現場の反対を受けてから受け入れてもらえるようになるまで、数ヶ月かかりました。もし、質問してくれた彼と一緒にプログラミングを学んだメンバーがいなかったら、途中で諦めていたかもしれません。

業務改善やDXはシンプルで、やりたい人がやるのがいちばんです。なんでもそうですが、やりたくないことをやるってとてもしんどいし、やりたいことだからこそアイデアや工夫が出てくると思います。やりたくない人を責めるよりも、やりたいと思う人と一緒にやり方を探っていく。そのほうが建設的だと思います。

DXを生かした、ワクワクする事業展開が3つも!

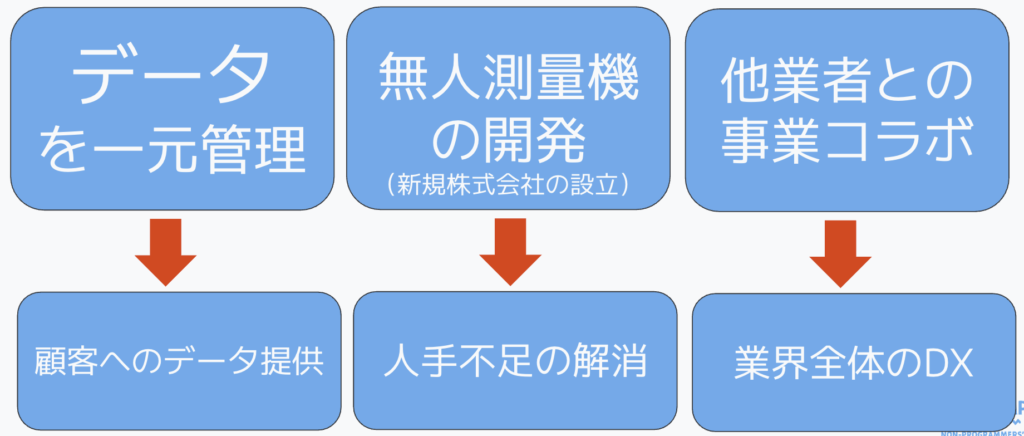

こうして僕たちは、本当の意味でDXの一歩を踏み出せました。その結果できたことは3つあります。

1つ目は、営業先で、顧客データをすぐ出せるようになったことです。タブレットを片手に「そういうニーズなら、こういう事例がありますよ」と具体的に提案できるようになりました。結果的に、契約率も契約までのスピードも契約単価もすべて上がりました。仕事の成果に直結しています。

2つ目は、無人測量機の開発です。建築業は今、すごく深刻な人手不足になっています。それを解消するには今まで通りの方法では無理で、何か新しいものを開発する必要があります。DXをきっかけにつくった無人測量機の事業で、最近は収益を生み出せるようにもなってきました。DXが生み出した、新しいビジネスモデルです。

3つ目は、他業者とのコラボレーションです。ある大手企業から「こんな事業を一緒にやりませんか?」と提案をいただくようになりました。自社だけではできないことも、他社とコラボすれば実現できます。一気に面白い展開になってきました。

これらを振り返っても、すべてが変わったきっかけは、ノンプロ研に入ったことです。プログラミングでわからないことを誰かに相談すると、「その分野なら○○さんが詳しいから聞いてみよう!」と新しい仲間につないでもらえて、輪が広がっていきます。これってすごいことですよね。

社内にも、1人は協力者がいるはず。現場を信じて

ゼロからスタートしたDXですが、結果的に大きな成果を出せて、今では仕事の進め方が大きく変わりました。スマホアプリを現場に導入するのは、今振り返っても本当に難しかったです。でも、社内に1人は協力してくれる人がいます。

うちのような建設業とIT、テクノロジー業界はかなり遠いところにあります。でも、社員の中にはITがわかるメンバーがいる可能性もあります。小さな話から投げかけてみれば「あ、それくらいならできますよ」と言われることも。「うちにITはできない」と思わず、信じて周りを頼ってみるといいと思います。

DXを続けるなら、得られた成果をビジネスにつなげて収益を生み出し、投資に回していく。このサイクルが大事です。DXが業績につながれば、個人ではなくチーム全体が上向いていきます。広く浸透させるためには、組織レベルでが得られるメリットを根気強く周りに伝えて説得するのが大事ですね。

僕たちの体験も、IT活用が遅れがちとされる建設業界全体の糸口になれるんじゃないかと思っています。ぜひ一緒に学んで、ビジネスを発展させていきましょう!

すずきよしたかさん 解決策は、枠組みの中ではなく外にある

2013年から、埼玉県富士見市にあるイムス富士見総合病院で院長を務めています。すずきよしたかといいます。

院長に就任してしばらく経ち、DXが進んでいないという“暗闇”に直面しました。DXの必要性は、職員みんなが感じていました。「このままじゃダメだ」という危機感は強くありましたが、誰も行動に移すことはありませんでした。僕なりに変革を起こそうとしても、現場からの反応は薄い状態だったんです。

組織に大きな課題があるとき、既存の枠組みの中で直しても、結局また同じ不具合が出てしまうんですよね。水漏れする桶と同じで、どんなに水を入れても、穴が空いている限り漏れ続けます。根本的に構造を変えないと不具合を繰り返す。つまり「解決策は、枠組みの中ではなく外にある」というのが僕の考え方です。

なので、DXを進めるための解決策を外部に求めていこうと、2019年5月にノンプロ研に入会しました。真の一歩は、自分自身が外の環境に身を置くこと、そのために踏み込むこと。これが今日いちばん伝えたいメッセージです。

それまでも僕なりにプログラミングを勉強していろんなツールをつくってみましたが、現場のメンバーは誰も使ってくれなかったんです。ノンプロ研で基礎からちゃんと学び直せば、みんなに使ってもらえるツールを作れるようになるんじゃないかと、とくに根拠はありませんが期待して入会を決めました。

越境学習を通して得た「3つの力」

何か新しいことを始めたり課題を解決したりしようとするとき、外部の力を得ること、つまり「越境」は不可欠です。越境学習とは、普段から自分が慣れ親しんだ文化・価値観とは異なる、未知なる環境に属して活動することをいいます。未知なるものと出会って刺激を受けると、自分自身も変化し続ける力、冒険する力を得られます。

ノンプロ研は典型的な「越境学習」の場ですね。僕が実際に越境学習をやってみて、得られた力は3つあります。1つ目は「知識とスキル」。プログラミングを学んでツールをつくれるようになると純粋にうれしいし、あれもこれもやってみようと思えます。ただしこれは、単なる手段にすぎないことに注意が必要です。

2つ目は「仲間」です。家庭でも職場でもない、いわゆるアウェイの場所に新しい仲間ができるというのはすばらしいことです。地域も年齢も職種も全然違う人たちと知り合えるなんて、奇跡的だと思います。

3つ目は「変容」です。身につけたスキル以上に「自分自身が変わる」という体験ができます。越境学習をする前と後では、ものの見方がガラッと変わるんです。この感覚が非常に大事です。

仲間探しには戦略が必要。有効なのは「一緒に外部に出てみない?」の声がけ

越境学習を経て視点が変わった後、改めて組織を眺めると、いろんなことが解像度高く見えてきます。1つは、組織の葛藤。周囲は変わっていない状態なので、反発や無関心が際立って見えます。また、見えている人と見えていない人の間で衝突が起きる。

2つ目は、新しい発見です。組織の中に、自分以外にももがいているリーダーがいることに気づきます。暗闇の中で葛藤しているのは自分だけじゃないと気づけば、一緒に頑張ろうという気持ちになれます。暗闇の中にいるリーダーの定義は「課題を感じ取れる感度、変えたいという意志があり、周囲との葛藤がある」こと。そういう人は、一緒に学ぶ仲間になってくれやすいです。

仲間探しには戦略が必要です。はじめから「組織を変えよう!」とアプローチしても、せいぜい引かれるのがオチ。「一緒に、外部のコミュニティに参加してみよう!」と言えば、わりと受け入れてもらいやすいです。

私は「ノンプロ研というコミュニティがあるから、入ってみない?」と院内で声をかけて、結果的に職員11名をノンプロ研に引き込むことができました。現場のメンバーからすれば、ノンプロ研での学びを職場で実践できるという期待があって、参加しやすかったのだと思います。

人間の脳は「現状維持を好む」ようにできている

職場でDXが進まない現実を目の当たりにしながらも、動けない。なぜ人間は変われないのでしょうか。私は、ここに人間の本当の「闇」があると思います。そもそも人間の脳の仕様が、そういうふうにできているのだと改めて理解しました。

人間の脳には、例えば「選択的注意」(何を見て何を無視するか自動的に制御すること)や「認知バイアス」(どう解釈しどう結論づけるかといった、認知の癖)などの力が備わっています。つまり、見たいものを見て、見たくないものは避ける。リスクを過小評価して、現状維持を好み、不確実なものを避ける。これらは人間が生きていくうえで必要なもので、一般的な脳の仕様の問題です。

つまり「このままではダメだ」と感じながらも動かないのは、怠慢ではありません。それ自体をどうこうしようとするのではなく、どう打ち破っていくかに焦点を当てて考えればいいんです。

脳の仕様を乗り越えて、変われる人間になるための「3つのポイント」

変われる人になるには、どうしたらいいでしょうか。ポイントは「新奇思考」(新しい、未知、不確実なものに引き寄せられる性質)や「リスク許容性」(楽観と自己効力感によって、リスクを受け入れて行動に移せる性質)、「先見性」(リスクの先に豊かさや価値を思い描き、想像して動ける性質)などだと思います。不確実なことにも挑戦し、未来の価値を信じて行動する人が世の中や組織を変えていくのでしょう。私も、信じて行動していきます。

本当の闇は、組織や職場環境ではなく、現状維持を好む私たちの脳にあります。それが見えている人は、ほかの人たちにも理解を促しましょう。また、見えていない人の立場を理解するように努力しましょう。相手の立場を理解する努力と、こちらの考えを理解させる努力。そこに特別な手法はありません。諦めずにやり続けるしかないと思います。

私はノンプロ研で越境学習をしたことで、不確実なことに挑戦する人や、未来の価値を信じて行動する人たちを院内にたくさん見出すことができました。先日取った全職員向けのアンケートでも、意外と、業務改善に向けたアイデアがたくさん出てきました。経営者に見えていない、フォーカスを当てられていないだけで、自社の中にもITスキルを持っている人や興味を持っている人はいるはずです。

今、院内はGoogle Workspaceを導入し、デジタル化が進んで便利になってきました。でもDXの本丸である「トランスフォーメーション」は、まだ起こせていません。未来の価値に向かって頑張っていきたいと思います。

かとうなおふみさん 建設業の経営者として、2大課題は「紙信仰」と「人手不足」

大阪で三国ホールディングス代表取締役をしている、かとうなおふみといいます。建設業の会社で、杭打ち工事の施工や販売をしています。会社に入ってからずっと、DXや改革に挑戦してきました。

2019年にノンプロ研に入ってプログラミングを勉強するようになり、自社のDXに関してはまあまあできたかなと思っているところです。でもまだ課題もたくさんあって、今抱えている2大課題は「紙信仰」と「人手不足」です。今日は、僕がいち経営者として考える、DXの成功法則についてお話したいと思います。

「DXに失敗する経営者」が言いがちなワード3つ

DXに失敗する経営者がよく言う、典型的なワードが3つあります。

1つ目は「俺にはITわからん」。丸投げタイプの経営者にあるあるです。もちろん、自分自身がITのプロフェッショナルである必要はありません。でも、情シス担当者や外注先に丸投げで、明確な方針やビジョンがなかったり、何かを判断するための基礎知識もなかったりすると、DXは失敗しがちです。

2つ目は「俺に任せておけ」。ワンマンタイプの経営者がよく言いますね。自ら積極的にITスキルを学んで、華々しい他社の成功事例に感動し、壮大なDXプロジェクトに挑戦するタイプです。でも、経営者はみんな本業で忙しいし、DXを兼務するなんてとても続きません。社員も、経営レベルの肝入りプロジェクトとなれば文句を言えなくなります。

3つ目は「もっと効率化しよう」。これは裏を返すと、今が非効率だというニュアンスがこもってしまいます。現場がやっている業務フローには、必ず背景と事情があります。「あのお客さんにはこのやり方が必要だ」とか「あの事故の二の舞を防ぐために」とか。だから、DXといっても完全にフローを変えるなんて、なかなか受け入れてもらえません。

また、アナログを軽視しすぎるのも危険です。古いとされる紙やFAXにも、必ず使われる理由があります。そういう現場の文化や背景を無視してデジタルを導入したところで、反発されて終わります。

かくいう僕も、かつては現場の理解を得られない社長でした。会社の未来を見据えて計画したはずのDXでしたが、なぜか社員はみんな非協力的。改善案をつくっても「そんなの無理ですよ」と言われるばかりで、それを繰り返すうちに心が折れていきました。

その苦い経験からしても、DXをするなら、必ず現場のやり方やプロセスを尊重するべきです。そして小さな「めんどくさい」を、ITの力で解消していく。その積み重ねで、全体の改善につなげる考え方が大事です。

今では現場を巻き込むことにも成功し、主に経理や総務などバックオフィスのDXを進めています。例えば、ソフトウェアのAPIを使って、社員が入力したデータを自動的に転記するシステムをつくりました。現場のDXは、試行錯誤しながら取り組み中です。

経営者が守るべき「DXルール5箇条」

今回、僕自身の経験を振り返って、DXを目指す経営者が守るべきルールを5つまとめました。

1つは「学ぶ」。学習の場に身を置くと、自然にアンテナを磨くことができます。自分自身がプログラミングをできる必要はありませんが、「何ができて何ができないか」の判断基準を持つのはすごく大事です。例えばAIやノーコードツールを実際にさわってみたり、同業他社のDX成功事例を研究したり、ITの専門家じゃなくてもできることはいろいろあります。

僕でいえば、ノンプロ研に入ったことが学びの第一歩でした。ノンプロ研にはいろんな人がいて、業界も地域も立場もさまざま。プログラミングという共通点でつながり、みんなで学び合いをするという、とてもいいコミュニティです。

2つ目は「示す」。社員に向けて、DXの意義を具体的に説明しましょう。DXをすることで会社がどう変わるのか、社員の働き方や生活がどうなるのか。そこを熱く語れなければ、現場を巻き込むことはできません。効率化や費用対効果ありきではなく、よりよい仕事環境、そして社員の幸せが最終的な目標なのだと、方針やビジョンを示すことが大事です。

3つ目は「認める」。紙やFAXを「非効率だからやめるべき」と切り捨てず、まずは現場の事情を聞きましょう。業務フローの裏側にある背景や理由を理解して、アナログとデジタルの共存を認めたうえで、段階的に改善していく。そうすると、社員の協力を得やすくなり、結果的にDXがスムーズに進みます。

4つ目は「支える」。DX成功の鍵は、社員にリソースを提供することです。社員に予算と権限、学習機会を渡して、たとえ失敗したとしても継続的に支援しましょう。「学習のための書籍は自腹で買って」「勉強は業務時間外でやって」というルールでは、結局DXは本業よりも下の、“ついでの仕事”だというメッセージになってしまいます。

「うちにはITに詳しい社員がいない」と思うかもしれません。でも「ITができない」ではなく「ITに触れてきていない」だけではありませんか? やってみればできる社員はいるはず。そのためにも、環境を整え、小さな実験を繰り返す権限を与えて、失敗を責めず、改善を繰り返しながら現場を巻き込んでいく。そうやって、会社の本気度を示すのが大事だと思います。

そして5つ目は「任せる」。完全放置も過度な介入も、両方とも失敗の元です。0か100かではなく、適切な距離を保つことですね。経営者が自分で実務までやってしまったら、社員が育ちません。実務はDXの担当者に任せ、プロセスを信頼して詳細には口を出さず、経営者は「方向性と優先順位の提示」と「成果ベースでの評価」に徹しましょう。

この5つは、実はDXに限った話ではなく、経営全般に言えることだと思います。DXはそれ自体が目的ではなくて、あくまでも手段です。デジタルを通じて社員の意識を変え、経営者自身も変わり、ひいてはお客さんの意識まで変革できて初めて「DX成功」といえるのではないでしょうか。

会社変革の舵取りをするのが経営者の仕事であり、経営者にしかできないことです。自ら学んで、示して、認めて、支えて、任せて、DXを推進していってください。