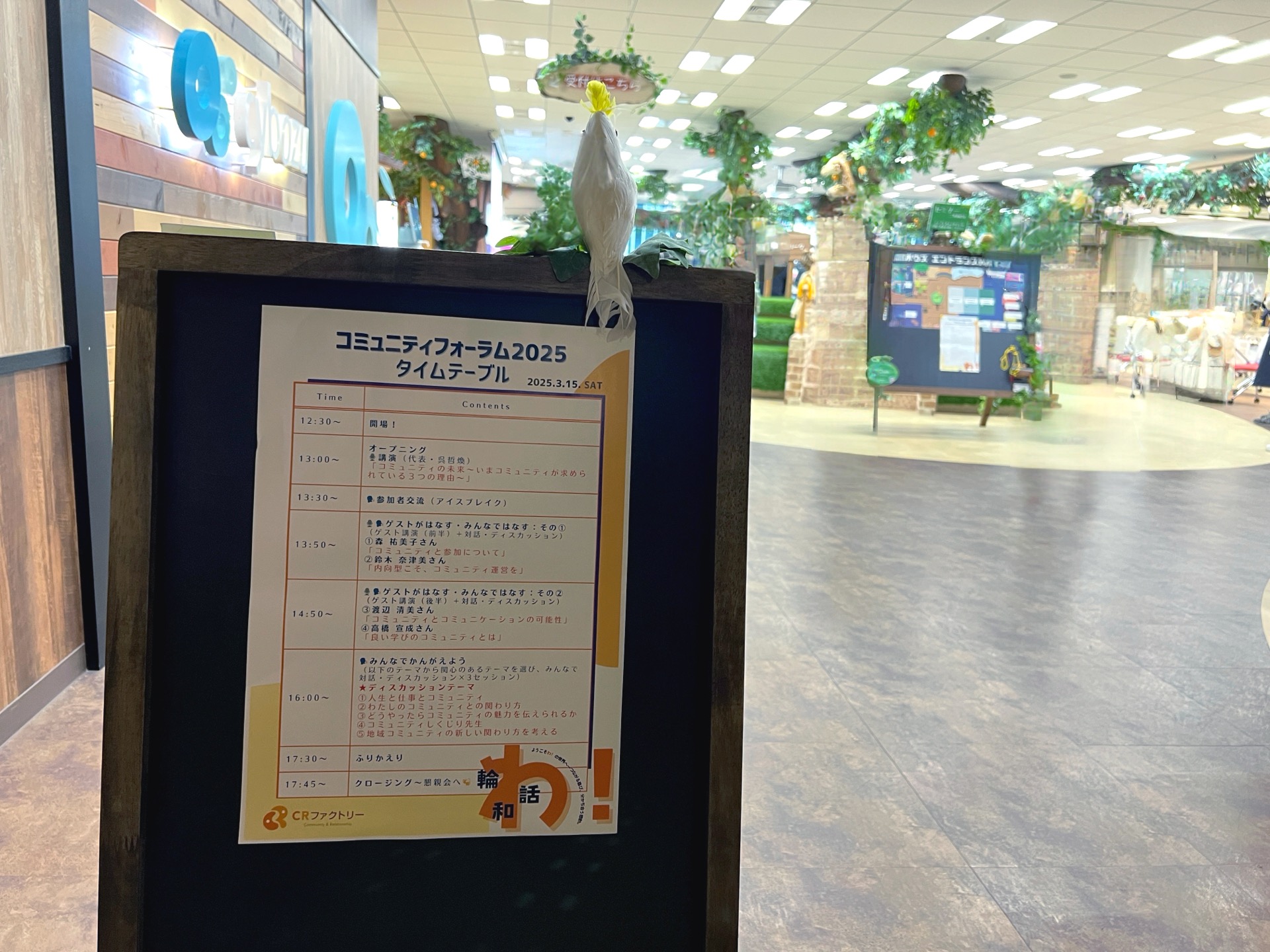

コミュニティファンが集まる年に一度の大型イベント「コミュニティフォーラム」。第5回となる2025年も、71人の参加者が集まり盛り上がりました。イベントの冒頭を飾ったのは、主催であるNPO法人CRファクトリーで代表を務める呉哲煥(ご てつあき)さんの講演です。イベントの様子とともに、講演の内容をご紹介します。

※本記事は、2025年3月15日(土)に開催されたイベント「コミュニティフォーラム2025[ようこそ「わ!」の世界へ~つながる喜び、分かち合う感動。]」の内容から構成しています。

「コミュニティの未来」人生に居場所と仲間がある安心感と心強さ

僕はこれまでの20年間で、合計3つの会社・団体を経営してきました。NPO法人 CRファクトリーと、株式会社COMMUNITY、一般社団法人 幸せなコミュニティとつながり実践研究所(コミつな研、共同代表理事)の3つです。

CRファクトリーは「CommunicationとRelation(つながり)を作り出す工房」という意味。いいコミュニティが世の中に増えるよう支援するのが主な事業です。

2024年に設立した株式会社COMMUNITYは、個人のコミュニティ参加を増やし、「コミュニティ活動力」が育まれる社会環境を目指しています。コミつな研は、コミュニティが持つ価値をデータや研究によって可視化する団体です。

なぜ私は、ここまでコミュニティにこだわっているのでしょうか。原体験は大学生のときでした。ボランティアサークル「AMIS」に所属して、初めて、人生に居場所ができる体験をしたんです。サークルの仲間たちと長い時間過ごし、たくさんおしゃべりしました。そこには、私をそのまま受け入れてくれるあたたかさがありました。

急いでしゃべらなくても、面白い話ができなくてもよくて、何を言っても、どんな個性でも受け入れてもらえる場所だったんです。人生に居場所があり仲間がいるって、こんなにすばらしいことなんだと知りました。

辛いことや苦しいこと、弱さも共有できる安心感、どんな個性でもそのままいられる心地よさ。成長や比較の呪縛から解放され、元々あった本当の自分が素直に引き出された感じがありました。

コミュニティのようなあたたかい居場所や、そこで生まれる人とのつながりを、もっと世の中に広めたい。そう思って、コミュニティに携わる仕事を目指すようになりました。大学卒業後、3年間会社員として働き、26歳のときに独立しました。

「コミュニティがますます求められるようになる」3つの理由

僕が2005年にNPO法人CRファクトリーを立ち上げ、今年で丸20年になります。今感じているのは、「今後はますますコミュニティが重要な社会になっていきそうだ」ということです。コミュニティや、人とのつながりがいっそう強く求められるようになるはず。その理由は3つあります。

1つめは、「血縁、社縁(職場の縁)、地縁」が希薄化していることです。この数十年、日本社会は時間をかけて、人とのつながりやコミュニティを希薄化・弱体化させてきました。親戚づきあいも近所づきあいも会社でのつきあいも、だいぶ薄くなりましたよね。

かつて私たちの生活を支えてきたコミュニティがどんどん解体されるという、いわば“構造の変化”が起こりました。

2つめは、市場経済・消費社会・テクノロジーの発達です。今の市場経済では、日常生活に必要なもののほとんどは、お金を払えば調達できます。自然と共助や互助は必要なくなり、弱体化していきました。

例えば、昔は子育ては家族や親戚が担っていましたが、今は保育園や幼稚園、ベビーシッターを使えます。食事は自炊だけだった時代から、外食や宅配、コンビニの選択肢が増えました。娯楽も、地域のお祭りからアミューズメントや配信コンテンツに変わりました。

テクノロジーの進化も、外部環境の変化としてとても大きいです。例えばAIや自動運転、ドローンが発達したことで、あらゆる場面の無人化、ロボット化が進んでいます。仕事もライフスタイルも、人を介さないやり方が成り立つようになってきました。

3つめは、孤独・孤立化(個人化・単身化)です。単身世帯の割合は現時点で約40%に達していて、一人暮らし・独居がいちばん多い家族類型になりました(※)。対して、夫婦と子から成る多世代世帯の割合は減り続けています。

※出所:厚生労働省「世帯構成の推移と⾒通し」

個人化とテクノロジーの発達につれて、ライフスタイルの自由度は上がりました。一方で、社会的孤立が深刻になっています。例えば、日本では年間2万人以上が自死をしています。うつやひきこもり、不登校、いじめなども、深刻な社会問題になっていますよね。

こうした背景があって、結果的に「コミュニティ」と「つながり」が見直され、社会的に求められ始めているように感じます。社会の“振り子”が逆向きに動き出した感覚です。

コミュニティの力で、新しいつながりをつくっていく

縁の希薄化も、市場経済の発展も、テクノロジーの進化も、もう後戻りはできません。私たちは、これだけつながりが薄くなった自由で孤独な世の中で生きていかないといけません。

でも、コミュニティの力で居場所をつくり、新しいつながりをつくっていくことはできるはず。例えば何かしらの目的や、生活における困りごと、あるいは楽しさといった共通の要素をベースにつながれるのがコミュニティ(共同性)の面白さです。

昔は、農作業のため、地域のお祭りのためなど“必要性”をもって人と人がつながっていました。それに対し、NPOや市民活動といった現代のコミュニティは個別の目的や面白さを軸に展開されている。人々が、そういうつながりに強い魅力を感じているからでしょう。

とくに最近は、リアルとオンラインのハイブリッド型のコミュニティも増えてきました。メンバー同士がオンラインで定常的につながりながら、時おりリアルの場でも体験としてのコミュニティを楽しんでいます。中には、メタバースでつながっているコミュニティもある。

これからも、テクノロジーの進化によって、コミュニティのあり方はどんどん変わっていくと思います。

やわらかい「膜」を通して、外界と行き来する

僕たちは、グローバリゼーションやSNSによって、他者との比較にさらされ、情報の渦に飲み込まれています。個人はいわば「裸」の状態で、いつでもどこでもたくさんの人とつながれる世界に放り込まれた感覚ではないでしょうか。

だからといって、外界を遮断し、硬い「殻」で閉じるのは現実的ではありません。個人レベルであっても、“鎖国”してしまうと社会的にも精神的にもネガティブな影響がありそうですよね。

そこで最適解となるのは、やわらかい「膜」でくるむ考え方です。膜は、自分自身という中身がこぼれ出さないように守りながら、透過性をもって外部との関係性を保ちます。閉じながら開いているという状態です。外と内を心地よく行き来できる、ちょうどいいあり方が「膜」ではないかと。

そして、コミュニティはまさにこの「膜」にくるまれた環境だと思います。外部との交流が頻繁に起こり、メンバーは自分の意思で自由に抜けたり戻ったりできる。その透過性こそ、コミュニティの特徴であり魅力なんですよね。

CRファクトリーのビジョンは「すべての人が居場所と仲間を持って心豊かに生きる社会の実現」。もともと、50年かけてこのビジョンを実現しようと考えてスタートした団体です。2025年で創立20周年ですから、残りがまだ30年あります。

これからはコミュニティの時代がきます。みんなで一緒に学び合い、行動して、豊かな社会をつくっていきましょう!