NPO法人CRファクトリーが主催している「コミュニティフォーラム」では、コミュニティ運営に携わる有識者たちの登壇が行われました。たくさんのコミュニティに参加しているサイボウズの渡辺清美さん、ノンプログラマーがITを学ぶコミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」の主宰・タカハシノリアキの講演内容をご紹介します。

※本記事は、2025年3月15日(土)に開催されたイベント「コミュニティフォーラム2025[ようこそ「わ!」の世界へ~つながる喜び、分かち合う感動。]」の内容から構成しています。

サイボウズ 渡辺清美さん「コミュニティとコミュニケーションの可能性」

サイボウズ株式会社 ソーシャルデザインラボの渡辺清美です。PR会社を経て、2001年にサイボウズに入社しました。非営利団体のIT活用を応援する仕事をしながら社内外で複数のコミュニティに所属し、一般社団法人子どもの声からはじめよう、NPO法人全国子どもアドボカシー協議会、一般社団法人ぐるーんの理事などを務めています。

多様なコミュニティに関わる中、コミュニティの可能性がコミュニケーションツールの進化で広がっていることを感じています。

コミュニティもコミュニケーションも、語源はともにラテン語の「communis(共有の、共通の)」だといわれます。さかのぼるとギリシア語の「コイノーイア」で、仕事上の協力関係、夫婦の協力関係、神との精神的関係、友人との仲間関係などを指す言葉ですね。

コミュニティとコミュニケーションも、人が社会で生きていく上で重要な共有に関する概念であり、サイボウズが提供するサービスと関わりがあります。

社会課題にアプローチする「育苗実験」を実施

サイボウズのパーパスは「チームワークあふれる社会をつくる」。メイン事業は、グループウェアの開発、販売、運用です。情報共有を通じてチームワークを促進させるグループウェアを提供してきました。具体的なサービスは、業務システムを構築するプラットフォーム「kintone」、「サイボウズOffice」などです。

私が所属しているソーシャルデザインラボは、サイボウズ流のチームワークで「多様な価値観の人が、安心して暮らせる社会づくり」に取り組んでいます。具体的には、非営利団体のIT活用促進、虐待防止や災害支援、ワクワクする学び場づくり、障害や疾患のある方との当事者研究など、社会課題解決のモデルをつくり広げています。

これまで3000を超えるNPOやコミュニティに、情報共有の基盤を提供してきました。

ITの力で、コミュニティのあり方が変化している

サイボウズが提供しているサービスもそうですが、ITツールが登場したことで、コミュニティのあり方が多様になってきています。例えば、テーマごとに全国各地からメンバーが集まるコミュニティが生まれたり、従来型のコミュニティでもオンラインのメリットを生かした活動に変わったりしています。

困難を感じている本人を中心とした当事者研究のコミュニティも、kintoneをベースに生まれています。例えば「チームで行う当事者研究~僕が僕で私が私であるために」と題した取り組みで「しんどいっていえない」をテーマにしたオンラインイベントで出会った方と、日々のしんどい気持ちや体調、言いづらいことなどを本人のつくったkintoneやで共有し、Zoomやリアルな場での対話、会議をしています。

施設に住み生活介護サービスを利用する方と福祉の支援者だけでなく、遠隔に住む私のような会社員やボイトレの先生といった、これまでにない組み合わせで新たな関わりができています。

「幸福感、周囲との信頼感、向社会行動の3つは循環している」

「よいコミュニティ」とは、具体的にどんなものでしょうか。人によってさまざまかと思いますが、信頼関係があったり、居心地がよかったり、学びや気づきがあったり、満たされたり、リフレッシュできたり、自分を生かせたりするコミュニティがよいのではと思います。

京都大学 人と社会の未来研究院 教授の内田 由紀子さんによると、「幸福感、周囲との信頼感、向社会行動(その地域のためになるような行動)の3つは循環している」といいます。

ITツールが発展したことで、これまで出会えなかった人と出会えたり、できなかった関わり合いができるようになったりと、コミュニティの可能性が広がりました。同じことでも、関わる人が変われば見え方も変わります。信頼関係を築くコミュニケーションで幸せなコミュニティをつくっていけたらと思います。

タカハシノリアキ「よい学びのコミュニティとは」

僕は「日本の『働く』の価値を上げる」をテーマに活動しています。各地でイベント講演をしたり、書籍やブログを執筆したりと幅広く手がけていますが、軸となっているのがコミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」(以下、ノンプロ研)の運営です。

ノンプロ研はオンラインがベースで、ZoomやDiscord、Slackなどを使って活動しているコミュニティです。その名のとおり、プログラミングを本職としない「ノンプログラマー」がデジタルスキルを身につけるためのコミュニティです。

プログラミングをはじめデジタルを学ぶと、仕事を効率化して空き時間を生み出したり、人材としての市場価値を上げたりできます。私はこれこそ「『働く』の価値が上がる」だと考えています。ノンプロ研は、コミュニティとしてノンプログラマーの挑戦を後押し、サポートすることで、組織のDX支援やデジタル人材の育成、リスキリングもサポートしています。

「日本人が学ばない問題」を突破するきっかけになりたい

僕は、日本のビジネスパーソンに、もっと自発的にITやデジタルを学んでほしいと思っています。ある調査(※)によると、日本では、就業者全体の56.1%が「業務外の学習時間無し」という状況です。男性は40代以降、女性は30代以降、学習意欲も学習時間も大きく減っています。

※出所:パーソル総合研究所「学び合う組織に関する定量調査」

ビジネスパーソンが学習しない背景には、7つの「ラーニング・バイアス」があるといわれます。たとえば「新人バイアス(学習は新人だけが行うものだ)」、「タイパバイアス(タイムパフォーマンス高く、手っ取り早く学びたい)」「現状維持バイアス(今のままで十分だ)」などです。

僕は、ノンプロ研がこの「日本人が学ばない問題」を突破するきっかけになればと思っています。実際、非IT職の方が1からプログラミングを学ぶのは、相当ハードルが高いです。

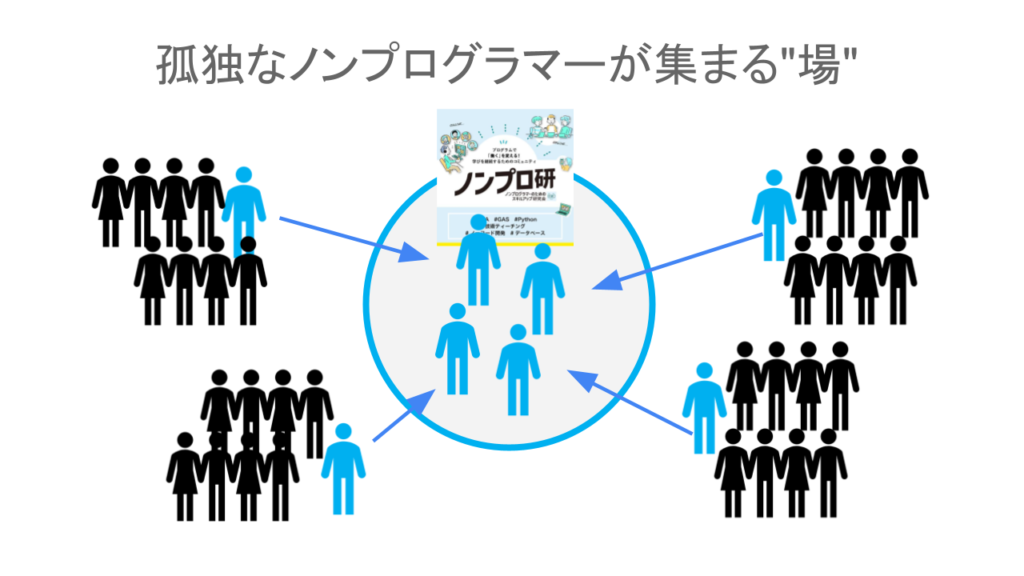

みんな日々の業務に忙しくて時間がないし、周りに勉強仲間やプログラミングに詳しい人がいなければ誰も頼れず、「果たして正しい学習ができているのか?」がわからないまま孤独になりがちです。さらに、そんな中で頑張ってスキルを磨いても、上司から評価されないどころか「そんなことやめてくれ」と言われるケースも多いようです。

こういう状況を受けて、孤独なノンプログラマーが集まれる場所をつくろうと考えたのが、ノンプロ研の始まりでした。

コミュニティ内で「スキルの交換」をする仕組み

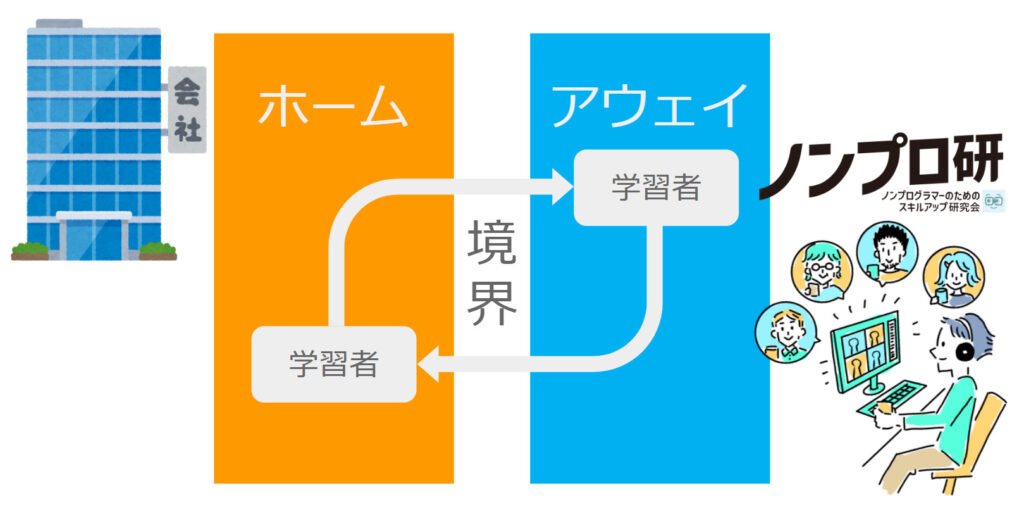

ノンプロ研には、独自の仕組みとして「メンバー同士の教え合い」があります。先にプログラミングを学んだ先輩が後輩に教えるので、多額のコストをかけなくても質のいい学びができるんです。コミュニティの主宰である僕は、スキルの学びの場を提供しているだけ。

大事なのは、役割を固定しないこと。例えばGAS(Google Apps Script)の講座で講師を務めた人も、Python(パイソン)の講座では教わる側になるといった具合です。自分にとって当たり前なことでも、ほかのメンバーにとっては「宝」といえるスキルかもしれません。こうやって、みんなが自分の強みや特徴を発揮して、スキルの交換をできればいいと思いました。

フランスの哲学者・ジョセフ・ジュベールは「教えることは二度学ぶことである」と言いました。この言葉は、ノンプロ研でも折りに触れて使われています。メンバー同士で教え合うカルチャーがあるからこそ、コミュニティの中で信頼関係や貢献感、承認、感謝の気持ちなどが育っていきます。

つまり、お金だけではないポジティブな報酬がたくさん生まれ、それが循環しながら増幅していく。これがノンプロ研の特徴であり、魅力だと思います。

人の行動や言動は「三次の隔たり」まで“感染”する

社会的ネットワークにおいて、人の行動や言動は「三次の隔たり」まで“感染”するといいます。つまり、自分が何か行動を起こせば、その影響は「友達の友達の友達」まで及ぶわけです。ノンプロ研のように、ポジティブな報酬が循環していくコミュニティは、まさにその実例といえますね。

ノンプロ研では、2024年の1年間で、イベントが287回開催されました。これは、プログラミング学習だけでなく、部活動や分科会などのイベントを含む実績です。例えばプロコーチがいるコーチング部や、読書部、ChatGPT活用部など、毎日たくさんのイベントが開催されています。アクティブに学び合い、教え合うカルチャーがあるからこそ、これだけ活発なコミュ二ティになっているんだと思います。

最近は、ノンプロ研での学びやノウハウを全国各地にお伝えしています。例えば社内コミュニティづくり講座を開いたり、地域の学びのコミュニティを支援したり。そうやって、学習コミュニティの輪を広げていけたらと思います。

>『コミュニティで「人生に居場所と仲間を」。CRファクトリー代表理事・呉哲煥さんが語る、つながりの力 #コミュニティフォーラムイベントレポート#1』はこちら