NPO法人CRファクトリーが主催している「コミュニティフォーラム」。コミュニティファンが集まる年に一度の大型イベントです。第5回となる今年は、「ゲストがはなす、みんなではなす」として、ゲストの登壇が行われました。その中から、認定NPO法人こまちぷらすの理事長 森祐美子さん、母親アップデートコミュニティの代表理事 なつみっくすさんの講演内容をご紹介します。

※本記事は、2025年3月15日(土)に開催されたイベント「コミュニティフォーラム2025[ようこそ「わ!」の世界へ~つながる喜び、分かち合う感動。]」の内容から構成しています。

認定NPO法人こまちぷらす 森祐美子さん「コミュニティは入り口の設計が大事」

みなさんが思う、「自分にとっての、いいコミュニティ」って何でしょう? 私にとっては「そこにいるときの自分が好き」ということです。例えば無理していないとか、自由に発言できるとか。コミュニティそのものというよりも、自分自身とコミュニティの関係性が大事だと思います。

これまで、自分とコミュニティの関係について強く感じた経験が2回あります。1回目は、海外で見えた「コミュニティ」の景色です。コミュニティって、強者やマジョリティのルールと価値観でできているものが多いんですよね。

日本人がマイノリティとなる地域のコミュニティには、強烈な入りづらさやざらざらとした違和感があり、「私はここに入っていけないな……」という諦めを感じました。

2回目は、出産したときです。住む地域でコミュニティが欲しいと思ったら、0からつくらなければいけない難しさを知りました。住んでいる地域のコミュニティって、意外とないんですよね。それまでの私は、学校や会社、サークルなどあらかじめ用意された「枠」が前提のコミュニティにばかり所属していたことに気づきました。

とくに産後は、体力も気力も奪われて、自信を喪失するものです。そんなタイミングで勇気を出していろんな場所に足を運び、周りの空気感や雰囲気などを探りながらコミュニティをつくるって、こんなに難しいことなんだと感じました。

出産や病気、退職などライフステージが変わるときこそ、コミュニティの力を強く感じます。ただ同じことで一緒に笑い合える、うれしいことを一緒に喜べる、小さな不安を解消できる場があり仲間がいること、心地いい距離感を選べることって本当にすばらしいです。

こまちぷらすは、Forbes JAPAN「今注目のNPO50」に選出

私が運営しているNPO法人こまちぷらすは、2012年に設立したコミュニティです。「まちの力」で子育てが豊かになるよう、企業や商店、行政など「まちの人たちと協働で子育てをするのが当たり前の社会」を目指して活動してきました。運営メンバー約50人のほか、登録ボランティアが350人ほどいます。

メインは、横浜市戸塚区で運営している「こまちカフェ」「こよりどうカフェ」という常設カフェです。「まちの中の居場所」として保護者の方に利用していただいたり、保育園と就労移行支援事業所と連携して、お惣菜をつくって週に2回保育園にお届けしたり。年間利用者数は約1.9万人と、多くの方に支持いただいています。

最近では、日本全国、そして世界にも活動を広げています。たとえば、「日本中に居場所が増える未来」を目指して、長野や岡山、北海道で講座をやったり、海外3都市で登壇したりしています。

また産後家庭の外出支援の一環で、2016年から「ウェルカムベビープロジェクト」を実施。おむつと飲み物を両方買える「おむつ自動販売機」を全国92カ所に107機設置しました。一般ユーザーも、飲み物の購入を通してプロジェクトを支援できます。

結果として、自分の周りに関係人口が増えていく

コミュニティをつくってきた実体験から私が感じているのは、「コミュニティは入り口の設計が大事だ」ということです。ワクワクする気持ちを入り口に、仲間同士が関わりあったり、弱くつながったりしていく。その結果として、自分の周りに関係人口が増えていきます。

誰もが自由に、考えたことや感じたことを共有できる場所がコミュニティです。そういう世界への入り口が、これからもっと増えていくといいなと思います。

母親アップデートコミュニティ なつみっくすさん「内向型こそ、コミュニティ運営を」

普段は、会社員と一般社団法人母親アップデートの代表理事というパラレルキャリアをしています。「一人ひとりが可能性を解放する」ための活動をしたいと思い、2019年に母親アップデートコミュニティを設立しました。

きっかけは、2019年に経済メディアのNewsPicksが開催していた「母親をアップデートせよ」というイベントの観覧に行ったことです。参加して、いかに自分が「母親はこうあるべき」というしがらみや思い込みに縛られているか気づきました。

こういう呪縛は多くの人にあるはずですが、一人ひとりが自己解決しているのはもったいないとも思いました。だから、みんなで課題をシェアしたり励ましあったりすることで、「母親アップデート」につなげていきたいと思ったんです。

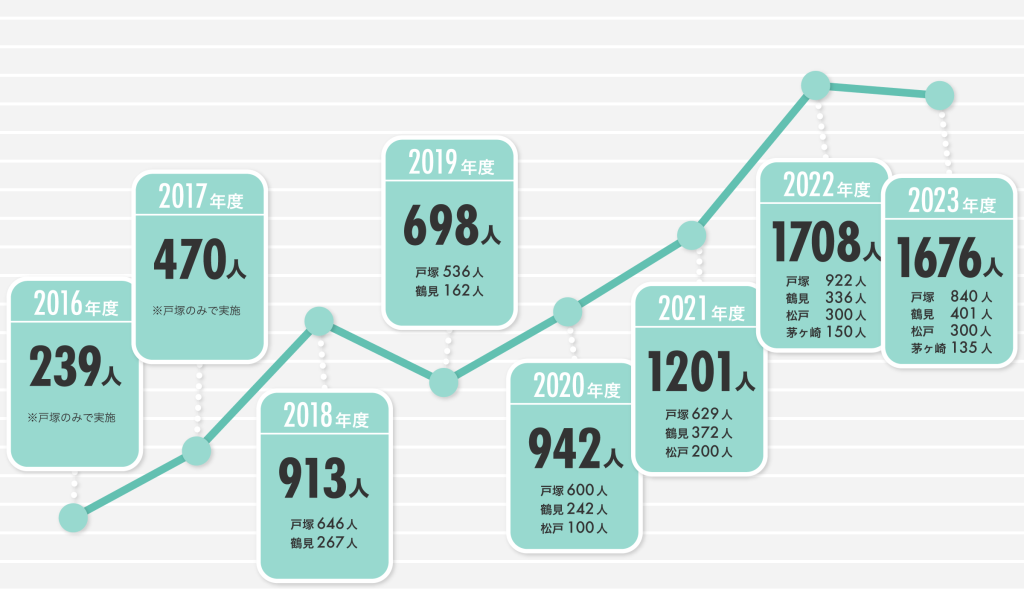

その後、2020年に一般社団法人母親アップデート(以下、HUC)を設立。毎週イベントを開催していて、その実績は累計1000回以上になりました。100人100通りのやり方で、日々いろいろなチャレンジが生まれています。

以前は私自身、内向型な自分にコンプレックスを持っていました。でも、今のオンライン時代にこそ、内向型の本質を見抜く力やものごとを深く考える力、観察力、洞察力が必要とされています。それはきっと、コミュニティ運営にとってもとてもいいこと。

自分の特性をうまく社会で活かせず悩んでいる人はたくさんいます。コミュニティを活躍の場として、選択肢にあげてみてはどうでしょうか。

コミュニティの価値は「自分、触発、挑戦」の3つにある

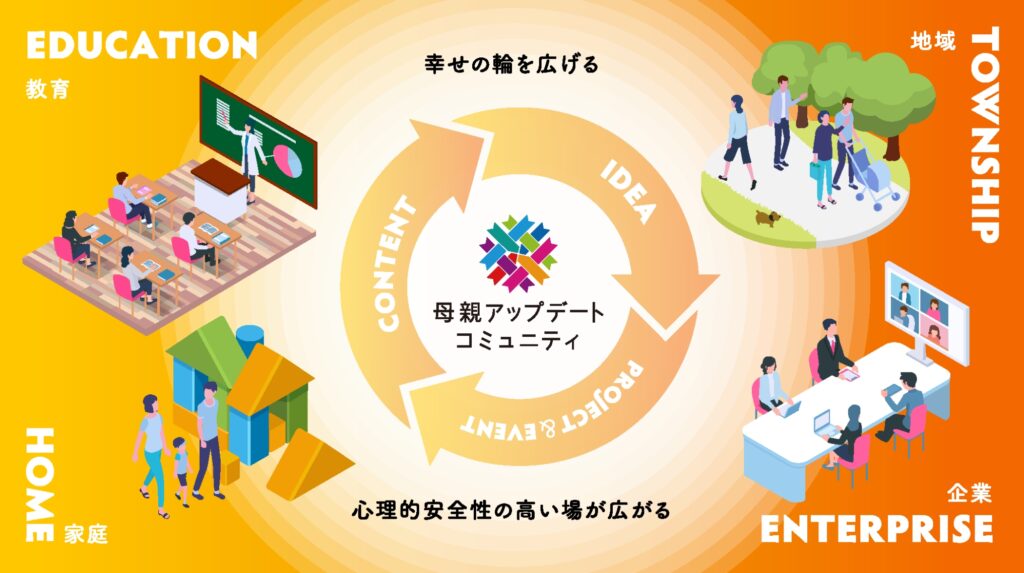

コミュニティの価値は、「自分(Being)、触発(Knowing)、挑戦(Doing)」の3層にあると思います。一人ひとりが主人公として、「自分」を軸に好きなものや個性、価値観を探求できます。そのうちにだんだん自分のやりたいことのタネが生まれ、仲間との関わり合いの中で多様な価値観に触れ、「触発」が生まれていきます。

触発されて刺激を受けると、やりたいと思ったらどんどんチャレンジするという行動につながります。これが「挑戦」です。さらにそれが周りの人にも波及して、コミュニティ活動にもつながっていく。親になると毎日子育てに追われて、自分の好きなものや趣味を忘れてしまうという声がよく聞かれます。コミュニティの力で、これを乗り越えられると思うんです。

例えばHUCでは、これまで約5年間にわたってVoicyで「母親アップデートラジオ」を配信してきました。これまで累計60〜70人で回しており、過去2600回ほどの放送で、のべ100万回再生を超えました。パーソナリティを定期的に更新したり、周年イベントを開催したり、より楽しんでもらえるような仕組みづくりを行っています。

コミュニティ運営の「3つのポイント」

コミュニティ運営には、3つのポイントがあります。まず、コミュニティにおけるたった一つのルール「誰も否定しない」を厳守することです。

人が集まれば、不毛な争い、分断が起こりがち。でも、人それぞれいろんなあり方、やり方があっていいというのがコミュニティの基本的な思想です。誰かを否定することはしたくないし、自分自身のことも否定せず受け止めてあげたいです。

2つめは「自発的な活動が生まれる仕組みづくり」です。たとえば、母親アップデートには30以上の部活が生まれています。ビジネスや趣味、心理学、エンタメ、健康、ジェンダーなどテーマは多岐に渡ります。メンバーは、興味がある部活に参加できるのはもちろん、新しく立ち上げることもできます!

3つめは「アップデートの循環」です。何かきっかけがあり、そこから行動が起きて、何かしらの見返りが生まれ、それがまた次回に活動を続ける動機づけになります。その中でアップデートを繰り返しながら、仲間で共通認識を持って進めていく。それがコミュニティの大事な部分だと思います。

>『コミュニティで「人生に居場所と仲間を」。CRファクトリー代表理事・呉哲煥さんが語る、つながりの力 #コミュニティフォーラムイベントレポート#1』はこちら